Era un tardo pomeriggio d’autunno. Il vento tagliente spazzava via le foglie morte che si accumulavano tra le lapidi. Il cielo, basso e plumbeo, sembrava un lenzuolo steso ad asciugare, grigio e immobile. Il cimitero dava l’impressione di essere stato dimenticato dal tempo: nessun rumore, nessun movimento, solo l’erba secca e un silenzio pesante. Di fronte a una tomba stavano ferme tre persone. Maria sembrava radicata al suolo, ma dentro di lei regnava un vuoto profondo.

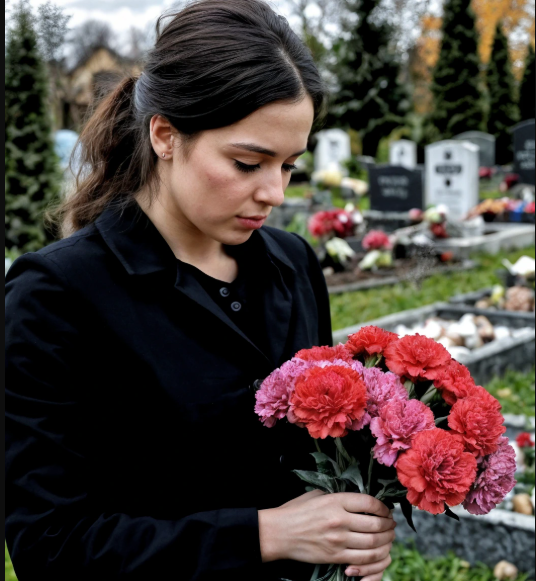

Le sue mani, coperte da guanti neri, si stringevano nervosamente, mentre il volto pallido era fisso e immobile. Indossava un cappotto scuro semplice e un berretto acceso, calato quasi sulle sopracciglia. Sembrava congelata, come se il suo cuore fosse già stato sotterrato insieme alla piccola bara di legno. Accanto a lei c’erano Asya e Lena. Più giovani, entrambe un po’ spaesate, ma determinate a rimanere vicine. Asya singhiozzava di tanto in tanto, asciugandosi le lacrime con un fazzoletto; Lena invece manteneva un’espressione dura, quasi arrabbiata con il mondo per quella realtà.

Il sacerdote pronunciò le ultime parole rapidamente, il vento strappava via le preghiere, disperdendole nell’aria. Un uomo con la pala, uno di quelli pagati poco, interrava la bara senza guardare. Ogni colpo sul coperchio risuonava nel petto di Maria come un doloroso tamburo.

Lei non versò una lacrima. Rimase immobile, con solo le labbra strette che tradivano la tensione.

«È finita, Masha… è finita», sussurrò Asya, prendendole la mano.

Maria voltò lentamente la testa. Le labbra tremarono, ma non uscì alcuna parola. Solo uno sguardo pieno di domande: perché? Perché così presto? Perché così ingiusto? Lì sotto giaceva la bambina che aveva atteso a lungo, a cui aveva cantato ancora prima che nascesse, per cui aveva scelto il nome e comprato il primo vestito. Un nome che ora nessuno avrebbe più pronunciato ad alta voce.

Maria rimase ferma, fissando il tumulo di terra fresca come se davanti a sé non vedesse il terreno, ma quel vuoto dentro di sé. Nessuna lacrima, nessun lamento, solo un torpore opprimente, come se una parte del suo cuore fosse stata strappata via e il resto lasciato a spalancarsi nel nulla.

Asya le stringeva la mano, Lena si era fatta un po’ più in disparte, nascondendo il volto nel colletto del cappotto. Il silenzio era totale. Tutti sapevano che non c’erano parole in grado di consolare. Nessuna domanda avrebbe trovato risposta. Nessuno poteva prevedere cosa sarebbe successo dopo.

All’improvviso, Maria sbatté le palpebre, come accecata da una luce intensa. Il mondo attorno a lei vacillò e scomparve, sostituito da un altro scenario.

Luci fredde di un ufficio, odore di caffè, volti sconosciuti… e lui. Alexey.

Era diverso allora. Era andata a un colloquio in una piccola azienda di mobili, un posto da impiegata qualsiasi. Ma già in quell’istante qualcosa era cambiato. Lui l’aveva accolta di persona: alto, qualche ciocca di capelli grigi, avvolto in un cappotto di cashmere, con uno sguardo dolce e sicuro.

«Hai uno sguardo calmo», disse, sfogliando il suo curriculum. «Persone così sono la nostra forza.»

Maria sorrise timidamente, non per le sue parole, ma per l’attenzione sincera. Era onesta, matura, senza alcuna ambiguità. In poco tempo iniziò a lavorare e presto condividevano pause caffè dietro a un separé, ridendo dei suoi sogni un po’ folli. Poi venne quella sera in cui le propose un passaggio in macchina, e lei accettò. La prima telefonata alle otto del mattino: «Sei già in ufficio?» Il primo confidente «Abito con mia moglie solo per lavoro.»

Tutto era cominciato piano, quasi innocente. Un amore nascente, una speranza.

Lui non la mise mai sotto pressione. Era sempre lui a scriverle per primo, a invitarla fuori. Una volta, guardandola negli occhi, le confessò:

«Se non fosse per i documenti, per l’azienda… me ne sarei andato da tempo. Là dentro non c’è più nulla, solo obblighi.»

Per la prima volta da tanto tempo, Maria si sentì scelta. Sentì fiducia. Non progettava un futuro lontano, viveva il momento. Alexey era premuroso, ricordava il suo tè preferito, sapeva dei suoi mal di testa mattutini. Quando il test mostrò due linee, le trovò subito una clinica privata eccellente.

«Andrà tutto bene», le disse. «Non ti lascerò mai. Avremo una bambina. Lo senti, vero?»

Maria annuì. Dentro di lei tutto cantava, persino la paura, quella voce piccola che diceva «Non può andare così bene», svanì.

La gravidanza procedette senza intoppi. La bambina cresceva sana, i medici erano fiduciosi. Scelsero un nome: Veronika. Alexey disse che era il nome di sua nonna. Maria sorrise.

La vita sembrava fragile come vetro, ma splendida.

Fino a quella sera qualunque. Doveva essere una serata tranquilla, un film e una tazza di tè. Alexey era in ritardo; Maria cominciava a sonnecchiare quando un dolore acuto le trafisse lo stomaco. Prima un leggero fastidio, poi crampi fortissimi. Riuscì a chiamare a stento.

«Non sto bene… vieni subito», sussurrò.

Lui arrivò in fretta. Si vestirono di corsa; lui le prese la mano in auto.

«Probabilmente sono contrazioni false», disse per tranquillizzarla. Ma Maria sapeva che non era così.

L’ospedale era freddo e impersonale, come una stazione vuota. I medici si scambiavano sguardi preoccupati. Uno ordinò bruscamente:

«Cesareo d’urgenza. Ipoxia. Subito.»

Non ebbe il tempo di avere paura. Tutto si svolse in un lampo: corridoi, maschera sul viso, freddo, poi il buio.

Quando riaprì gli occhi, sentì solo gelo, odore di medicinali. Cercò il pulsante d’allarme, ma la porta si aprì prima che potesse premerlo.

«Dov’è… dov’è mia figlia?» mormorò.

L’infermiera esitò, poi abbassò lo sguardo.

«Non ha respirato alla nascita. Abbiamo fatto tutto il possibile.»

Maria la fissò senza muovere le palpebre.

«È morta?» la voce le si spezzò.

«Faremo tutte le pratiche. Devi riposare. A volte succede…»

Quelle parole non avevano senso. Rimbalzavano dentro, ma lei non sentiva nulla, non credeva.

Da allora tutto divenne un vuoto. Il telefono restava muto. Alexey non tornò. Il terzo giorno le dissero che era partito per un viaggio di lavoro. Le sue cose le furono recapitate tramite la sicurezza. Nessun messaggio, nessuna chiamata.

Quando chiese di vedere il corpo della bambina, l’amministratore la guardò come se fosse impazzita. Alla fine però il permesso arrivò. Una piccola cassa, sigillata. Non poteva aprirla.

Asya e Lena la sostennero nel funerale. Le dicevano: resisti, col tempo passerà. Ma Maria sapeva che non sarebbe andata così. Dentro di lei non c’era più vita. I giorni si confondevano in un’attesa infinita di qualcosa che non sarebbe mai arrivato. Mangiare perché Asya portava cibo, uscire perché Lena insisteva. Tutto era meccanico, senza sapore, senza colore, senza senso.

Vagava nell’appartamento come uno spettro in una casa vuota, porte e finestre chiuse. Rimaneva solo il vuoto.

Non riusciva a credere. Non alla morte, quella era troppo reale. Ma la spiegazione sembrava troppo perfetta, studiata, incredibile. Tutto era accaduto troppo in fretta, troppo a favore di qualcuno. Maria ricordava poco: né i medici né le infermiere. Solo la bara, sigillata, silenziosa, senza nome, senza addio.

Il telefono di Alexey rimaneva spento.

Al lavoro dissero che era partito per un’urgenza. Nessuno sapeva quando sarebbe tornato, o forse nessuno voleva saperlo.

Le amiche la spinsero a sbrigare le pratiche: certificato di morte, referto medico, registrazione all’anagrafe. All’inizio Maria rifiutò. L’idea di firmare quel foglio con la parola «morta» la paralizzava. Poi, quasi senza volontà, accettò. Non poteva farlo da sola, ci andarono insieme Asya e Lena. Maria rimase seduta in attesa, rannicchiata nel cappotto come volesse scomparire.

Fu lì che tutto cambiò.

Una porta era socchiusa. Maria guardò dentro, più per noia che per curiosità. Sentì una voce femminile, calda ma decisa:

«Firma qui. Cognome madre: Tatyana Sergeyevna. Padre: Alexey Vladimirovich. Femmina. Peso: 3300 grammi.»

Quelle parole furono un colpo al cuore. Maria si alzò e si avvicinò. Vide Alexey, con lo stesso cappotto dell’ospedale. Accanto a lui, una donna alta dai capelli rossi ordinati, che sorrideva stringendo una cartellina rosa: era Tatyana, sua moglie. Sul tavolo c’era il certificato di nascita di una bambina.

Quale bambina?

Tatyana non era incinta.

Maria rimase paralizzata, senza fiato. Dentro di lei esplose una miscela di paura e rabbia. Il sospetto bruciava forte, spazzando via dolore e dubbio. Se c’è quel certificato, allora chi è stata sepolta?

Un gelo le attraversò le ossa.

Senza rendersi conto, varcò la porta, con le gambe tremanti ma la voce ferma:

«Chi è la madre qui dentro? Chi?»

Un silenzio pesante calò nella stanza. Nessuno rispose. Alexey si voltò, senza mostrare sorpresa o paura, solo irritazione.

«Scusi, lei chi sarebbe?» chiese con calma.

«Sul serio?» la voce di Maria tremava. «Non sa chi sono?»

L’impiegata si alzò cauta, Tatyana fece un passo indietro con un sorriso falso.

«Alexey, è un malinteso?» chiese lei dolcemente, ma gli occhi tradivano un interesse freddo e calcolatore.

Maria non distolse lo sguardo.

«Eri lì quando ho partorito. Mi hai tenuto la mano in sala operatoria. Hai promesso che tutto sarebbe cambiato con il nostro arrivo. Dov’è lei? Dov’è la mia bambina?»

Lui sospirò, come per liberarsi di un fastidio, estrasse il telefono e disse:

«Chiamate la sicurezza. C’è una signora agitata. Io non la conosco. Forse è qualcuno della clinica. Ho mia moglie e una neonata. Vi prego, aiutateci.»

Le mani di Maria tremavano. Guardò lui, poi Tatyana, e vide negli occhi di lei un lampo di trionfo. Non era confusa, ma fredda, interessata, come davanti a uno spettacolo già vinto.

Arrivarono due guardie. Asya e Lena cercarono di spiegare, ma era inutile. Maria fu scortata fuori come un fastidio in un elegante salone. Ora non era sola a sapere: anche le amiche avevano visto tutto. Negli occhi di Lena apparve qualcosa di nuovo: non pietà, non paura, ma incertezza. Le prime crepe nel muro di bugie.

Asya le strinse la mano fuori dall’edificio e sussurrò:

«Siamo con te. Non sei pazza. È solo troppo strano.»

Quel «troppo strano» segnò l’inizio di una nuova ricerca: un filo sottile verso la verità.

Camminarono in silenzio. Maria sentiva un’amarezza forte, non nel corpo ma nell’anima: era stata cancellata. La sua vita riscritta con tale sicurezza che ogni protesta suonava assurda.

Asya ruppe il silenzio, con voce tremante:

«Masha… ti rendi conto che su carta hanno ragione? È tutto ufficiale. Ma allora cos’è stato questo?»

«Un furto», rispose Maria. «Non un errore. Lui sapeva. Sapeva tutto.»

Il giorno dopo andarono in polizia. Maria portò tutto: documenti, referti, certificati. Parlò calma ma con urgenza. L’agente la ascoltò, chiamò qualcuno e disse, senza guardarla:

«Deve vedere uno psichiatra. È una tragedia, ma non ci sono elementi per aprire un’indagine. Nessuna prova di reato. Il corpo è sepolto, non ci sono testimoni. Lei non ha mai visto la bambina.»

«E il certificato di nascita di un’altra?» sbottò Maria. «Non conta nulla?»

Lui fece spallucce. Tutto si fermò nella burocrazia. Se il campo madre non corrisponde, sparisci.

Poi venne il Comitato d’Indagine. Lì almeno la ascoltarono. Un giovane ufficiale annotò tutto, fece domande, suggerì un esposto. Per la prima volta dopo tanto, Maria sentì la propria voce.

Andò all’ospedale, non come paziente ma in cerca di risposte. Il primario la accolse con irritazione, non ostilità, ma disprezzo.

«Abbiamo discusso tutto. La bambina è morta. Tutto è stato fatto secondo protocollo.»

Maria cercò di spiegarsi:

«Non ho mai visto mia figlia. Perché il corpo è sigillato? Perché non ho potuto salutarla?»

«In questi casi non si fa riesame. Le condizioni non lo permettevano.»

«Condizioni di chi? Michele? O vostre, per nascondere uno scambio?»

Il primario premette il pulsante della sicurezza. La conversazione finì lì. Maria uscì, con quel vuoto dentro, ma anche con rabbia e la certezza che qualcuno conoscesse la verità.

E quel qualcuno era Anna.

Quella sera Asya ricevette un messaggio vocale. Una donna, voce tremante, chiedeva aiuto. Diceva di lavorare in quell’ospedale e di non poter più tacere.

Maria ascoltò quel messaggio più volte, il cuore le batteva forte. Richiamarono. Era l’infermiera Anna, che parlava in fretta e con paura.

«Ero di turno quel giorno. Ricordo lei. So che il primario è sceso di persona nel reparto all’ultimo momento. Non fa mai visite notturne, ma allora diede ordini precisi. Il fascicolo sparì, il nome fu cancellato. Nel reparto neonati comparve un’altra bambina, con nome e dati falsi. Io l’ho vista. Ricordo tutto.»

Maria stette zitta, respirando a fatica.

«Avevo paura. Mi dissero che avrei perso il lavoro se avessi parlato. Ho una figlia. Ho taciuto, ma ora sono pronta.»

Anna accettò di testimoniare ufficialmente. Portò orari, referti, persino una foto scattata di nascosto. Parlò con esitazione ma con fermezza. L’investigatore iniziò a considerarla più vittima che madre in lutto.

Il primario fu convocato. Arrivò con un avvocato, rispose a monosillabi finché disse:

«Quella donna non è mai stata nostra paziente.»

Ma restava la sua firma digitale sul modulo per il cesareo.

Sette giorni dopo furono convocati Alexey e Tatyana. Arrivarono mano nella mano, sicuri.

«Questa è nostra figlia. La gravidanza c’è stata. Le prove spettano a voi.»

Proposero un test del DNA, volontario. Accettarono, quasi per sfida.

«Spero chiederete scusa per questa diffamazione», disse Alexey prima di andarsene.

Il test però non avvenne mai. Il giorno dopo la chiamata dell’investigatore:

«Stanno tentando di fuggire. Sono usciti di notte con la bambina. È stato emesso un allerta. Preparatevi per un riconoscimento.»

Maria chiuse gli occhi, coprendosi il volto con le mani. La verità era vicina.

La trovarono sull’autostrada del sud. Un’auto con targa straniera. Alexey al volante, Tatyana dietro, e tra di loro una bambina addormentata, avvolta in una coperta, con il ciuccio in bocca. Non sapeva chi fosse, a chi appartenessero quelle braccia, ma era finalmente a casa.

La polizia la fermò su segnalazione. Alexey e Tatyana non opposero resistenza, cercarono scuse, ma in poche ore erano all’ufficio del Comitato.

Tatyana rimase calma, Alexey cedette.

Dopo sei ore di interrogatorio confessò:

«È stata idea sua. Io non sape