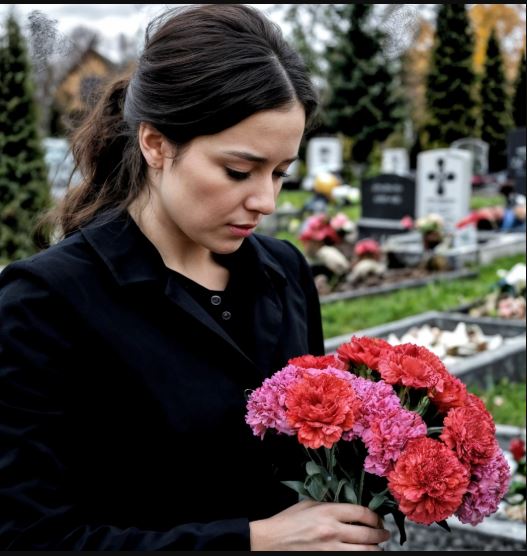

Tardo autunno. Il vento morde le spalle e trascina le foglie morte tra le lapidi. Il cielo pende basso e grigio, come un lenzuolo d’ospedale messo ad asciugare. Il cimitero sembra fuori dal tempo: nessuna voce, nessun passo—solo erba rinsecchita e un silenzio che pesa. Davanti a una tomba stanno in piedi tre figure. Maria è piantata al suolo come un palo; dentro, però, è solo vuoto. Le mani, chiuse nei guanti neri, restano serrate; il viso è smunto, lo sguardo fisso. Indossa un cappotto scuro, un berretto di colore acceso tirato fin quasi alle sopracciglia. Tutto in lei pare immobilizzato. Come se il cuore fosse sceso insieme alla piccola cassa di legno.

Accanto a lei, Asya e Lena. Più giovani, un po’ spaesate, eppure determinate a non lasciarla sola. Asya singhiozza a scatti, nascondendo il pianto dietro un fazzoletto. Lena tiene il volto duro, come se fosse arrabbiata con il mondo per averle portate lì.

Il sacerdote corre sulle formule; il vento strappa pezzetti di preghiera e li disperde. Un addetto, con la pala, seppellisce la bara senza alzare lo sguardo. Ogni colpo contro il legno rimbomba dentro il petto di Maria come un tonfo vuoto.

Lei non piange. Non si muove. Solo la linea delle labbra, quando si stringe, tradisce la tensione.

«È finita, Masha… è finita», sussurra Asya, cercando la sua mano.

Maria gira lentamente la testa. Le labbra tremano, ma non esce suono. Nello sguardo, una sola domanda: perché? Troppo presto. Troppo crudele. Troppo ingiusto. Sotto quella terra giace la bambina attesa per anni, quella a cui cantava prima ancora che nascesse, per cui aveva comprato il primo vestitino e scelto un nome. Un nome che, d’ora in poi, nessuno pronuncerà più ad alta voce.

Resta ferma, fissando il mucchio di terra fresca, come se guardasse non il suolo ma il vuoto dentro di sé. Nessuna lacrima, nessun lamento: soltanto torpore, come se una parte del cuore fosse stata strappata via e il resto lasciato spalancato sul nulla.

Asya la stringe. Lena, poco più in là, affonda il viso nel bavero del cappotto. Nessuno parla. Tutti sanno che non esistono parole utili. Nessuna domanda con risposta. Nessuno sa cosa verrà dopo.

All’improvviso Maria sbatte le palpebre, come abbagliata. L’immagine davanti a lei traballa e scolora. Il cimitero, il vento, il freddo si ritirano, lasciando spazio a un’altra scena.

Luci di ufficio, odore di caffè, volti estranei—e lui. Alexey.

Allora era diverso. Era andata a un colloquio in una piccola azienda di mobili. Un impiego d’ufficio, niente di speciale. Eppure, in quell’ora, qualcosa si era acceso. Lui si era presentato di persona—alto, qualche ciocca grigia, cappotto di cashmere, sguardo morbido e sicuro.

«Hai occhi calmi», disse sfogliando il curriculum. «Gente così è la colonna della nostra ditta.»

Maria sorrise timida. Non per la frase, ma per quell’attenzione pulita, adulta, priva di qualsiasi allusione. Una settimana dopo era già assunta; dopo due bevevano il caffè dietro un separé ridendo dei sogni strampalati di lei. Poi venne una sera in cui lui propose di accompagnarla a casa, e lei disse sì. La prima telefonata alle otto: «Sei già in ufficio?» Il primo, esitante: «Vivo con mia moglie… solo per l’azienda.»

Tutto era partito piano, quasi innocente. Come se si potesse amare a metà. Credere a metà.

Non la incalzò mai. Scriveva per primo, la invitava, e una volta, guardandola dritta negli occhi, disse:

«Se non fosse per i documenti, se non fosse per la società… me ne sarei andato da tempo. Lì è rimasto solo il dovere.»

Per la prima volta, dopo anni, Maria si sentì scelta. Si fidò. Niente progetti decennali: viveva il presente. Alexey era premuroso, attento, gentile. Sapeva qual era il suo tè, ricordava i mal di testa del mattino. Quando il test mostrò due linee, le procurò la migliore clinica privata.

«Sarà diverso», le promise. «Non sarai mai sola. E avremo una bambina. Lo senti, vero?»

Maria annuì. Dentro, tutto cantava. Anche la vocina della paura—«Non può andare così bene»—si spense.

La gravidanza filò liscia. La bambina cresceva, scalciava; i medici lodavano. Scelsero un nome—Veronika. «Era il nome di mia nonna», disse lui. Maria sorrise.

La vita pareva vetro: fragile, ma splendida.

Poi venne quella sera. Una sera qualunque, da film e tisana. Alexey in ritardo; lei stava quasi appisolandosi quando un dolore acuto le morse il ventre. Prima un tiro leggero, poi crampi violenti. Riuscì a malapena a prendere il telefono.

«Sto male… vieni subito», sussurrò.

Lui arrivò in fretta. Si vestirono di corsa; in auto le strinse la mano.

«Saranno contrazioni di prova», provò a rassicurarla. Ma Maria capì che non lo erano.

La maternità era bianca e fredda come una stazione. Sguardi che si incrociano, chiamate via radio. Un medico tagliò corto:

«Cesareo urgente. Ipossia. Subito.»

Non ebbe il tempo di spaventarsi. Tutto corse via: corridoi che scorrono, la maschera, il gelo, poi—buio.

Quando riaprì gli occhi, sentì freddo. Odore di disinfettante. Cercò il pulsante; la porta si aprì prima.

«Dov’è… dov’è mia figlia?» sussurrò.

L’infermiera esitò, poi abbassò lo sguardo.

«Non ha respirato alla nascita. Abbiamo fatto tutto il possibile.»

Maria restò a fissarla.

«È morta?» La voce si spezzò.

«Dobbiamo occuparci delle pratiche. Riposi. A volte succede…»

Parole senza peso. Rimbalzavano e cadevano. Niente entrava davvero.

Dopo fu nebbia. Il telefono muto. Alexey non tornò. Il terzo giorno le dissero che era partito per lavoro. Le sue cose furono recapitate dalla sicurezza. Nessun messaggio. Nessuna chiamata.

Quando chiese di prendere il corpo della bambina, l’amministrazione la guardò come fosse matta. Alla fine il permesso arrivò: cassa sigillata. Divieto di apertura.

Asya e Lena organizzarono il funerale. Le restarono accanto. «Resisti. Col tempo andrà meglio.» Ma Maria sapeva che no. Dentro di lei non viveva più niente. I giorni si incollarono in un unico tempo cieco. Mangiare perché Asya insisteva. Uscire perché Lena la trascinava. Tutto meccanico. Insapore. Senza colore.

Camminava per casa come un’ombra. Porte chiuse. Finestre chiuse. Solo vuoto.

Non riusciva a crederci. Non alla morte—quella era fin troppo reale. Non alla storia: troppo ordinata, troppo conveniente per qualcuno. Tutto accaduto in fretta, troppo in fretta. Non ricordava i volti dei medici, né le voci. Solo quella piccola cassa—sigillata, muta, senza nome, senza addio.

Il telefono di Alexey: spento.

In ufficio dissero che era partito per urgenza. Nessuno sapeva quando rientrava. O non volevano saperlo.

Le amiche la spinsero a sbrigare le carte: certificato di morte, referto, registrazione. All’inizio rifiutò—solo l’idea di mettere la firma accanto alla parola «morta» la paralizzava. Poi, quasi in automatico, accettò. Non riuscì ad andarci da sola: sedette raggomitolata in sala d’attesa mentre Asya e Lena gestivano gli sportelli.

Fu lì che tutto cambiò.

Una porta, nel corridoio, restò socchiusa. Maria sbirciò, più per stanchezza che per curiosità. Dentro parlavano. Una voce femminile, calda ma dura:

«Firmi qui. Cognome della madre: Tatyana Sergeevna. Padre: Alexey Vladimirovich. Sesso: femmina. Peso: trecentotrenta.»

Quelle parole la colpirono come una scossa. Si alzò. Si avvicinò. Nella fessura riconobbe il profilo di Alexey. Stesso cappotto del giorno in ospedale. Accanto una donna alta, capelli rossi raccolti. Sorrideva, stringendo una cartellina rosa. Tatyana. Sua moglie. Sul tavolo, un certificato di nascita. Di una bambina.

Quale bambina?

Tatyana non era incinta.

Maria rimase senza fiato. Dentro, un incendio di paura e collera. Il sospetto bruciò abbastanza da scacciare il dolore. Se c’è un certificato, chi hanno sepolto?

Un gelo lungo le ossa.

Si ritrovò davanti alla porta; la spinse ed entrò. Le gambe tremavano, ma la voce uscì ferma:

«Chi è la madre, qui? Chi?!»

Cade un silenzio. Alexey si volta. Niente sorpresa, niente paura: solo fastidio, come per un’interruzione.

«Mi scusi, lei chi sarebbe?» chiede calmo.

«Davvero?» La voce di Maria trema. «Non sai chi sono?»

L’impiegata si alza cauta. Tatyana fa un passo indietro e abbozza un sorriso premuroso.

«Alexey, è un malinteso?» chiede dolcemente—ma gli occhi brillano.

Maria non lo perde di vista. Non urla più. Parla piano, netto, ogni parola un colpo:

«Eri con me quando ho partorito. Mi tenevi la mano in sala. Hai promesso che tutto sarebbe cambiato con la nostra bambina. Dov’è? Dov’è mia figlia?»

Lui sospira, corto. Tira fuori il telefono, scorre annoiato, un sopracciglio alzato.

«Chiamate la sicurezza. C’è una signora agitata. Io non la conosco. Forse viene dalla clinica. Ho mia moglie e una neonata. Aiutateci, per favore.»

Le mani di Maria tremano. Guarda lui, poi Tatyana—negli occhi di lei lampeggia un trionfo freddo. Non è spaventata. Osserva, come a teatro.

Entrano due guardie. Asya e Lena sopraggiungono, cercano di spiegare. Decisione presa: Maria viene accompagnata fuori, come rumore indesiderato. Ora non è più solo la sua percezione: anche le amiche hanno visto. Negli occhi di Lena appare qualcosa di nuovo—non pietà, non timore: dubbio. Le prime crepe nell’inganno.

Asya le stringe la mano fino all’uscita. Sussurra:

«Siamo con te. Non sei pazza. È tutto… troppo strano.»

Quello «strano» diventa un filo sottile, quasi invisibile, che porta verso la verità.

Camminano in silenzio. In gola sale un’amarezza non fisica ma lucida: è stata cancellata. Qualcuno ha riscritto la sua vita con tale sicurezza che ogni obiezione suona assurda.

Parla Asya, con voce piccola:

«Masha… capisci che, sui documenti, hanno ragione loro? È tutto ufficiale. Ma questo… cos’era?»

«Un furto», risponde Maria. «Non un errore. Lui sapeva. Sapevano tutti.»

Il giorno dopo vanno in polizia. Maria porta tutto: certificato dell’ospedale, carte del funerale, referto. Parla ordinata, anche se dentro vorrebbe urlare. L’agente ascolta, aggrotta la fronte, chiama qualcuno, poi torna e, evitando i suoi occhi, sentenzia:

«Deve vedere uno psichiatra. Mi dispiace. È una tragedia, ma non ci sono elementi per un’indagine. Nessuna prova. Il corpo è sepolto, niente testimoni. Lei non ha mai visto la piccola.»

«E il certificato di nascita di un’altra donna?» scatta Maria. «Non vale niente?»

Spallucce. Moduli, caselle, corrispondenze. Se il campo “madre” non coincide, tu non esisti.

Al Comitato d’Indagine almeno la ascoltano. Un giovane ufficiale annota tutto, fa domande, suggerisce un esposto. Per la prima volta, la voce di Maria non si dissolve. Non promesse, ma un verbale. È già qualcosa.

Poi l’ospedale, non da paziente ma da chi esige risposte. Completo grigio, capelli raccolti, tono calmo. Il primario la riceve irritato. Non ostile: sprezzante.

«Abbiamo già chiarito. La neonata è deceduta. Intervento eseguito correttamente. Documenti in regola.»

«Non ho mai visto mia figlia», replica piano. «Perché la cassa era sigillata? Perché non ho potuto salutarla?»

«In questi casi non si procede a riesame. Le condizioni non lo consentivano. Rispettiamo il protocollo.»

«Le condizioni di chi? Della bambina, o delle vostre carte?»

Il primario schiaccia il pulsante della sicurezza. Non la accompagnano fuori, ma il messaggio è chiaro: basta così. Maria esce con lo stesso vuoto di prima, ma aggiunge alla collezione un’altra cosa: rabbia. E la certezza che qualcuno, da qualche parte, sa.

Quel qualcuno è Anna.

La sera stessa Asya telefona: sul numero condiviso è arrivato un vocale di una donna tremante. Dice di lavorare in quella maternità. Non ce la fa più a tacere.

Maria lo riascolta venti volte. Il cuore batte in gola. Richiamano. La donna si presenta: infermiera Anna. Parla in fretta, la voce spezzata, come se temesse orecchie.

«Ero di turno quel giorno. Mi ricordo di lei. So che, all’ultimo, il primario è sceso in reparto. Non lo fa mai di notte. Quella volta ha dato ordini di persona. Poi il suo fascicolo è sparito. Il suo nome cancellato. Nel nido è comparsa un’altra neonata. Con un nome diverso. Dati che non tornavano. Io l’ho vista. Ricordo tutto.»

Maria tace, quasi senza respirare.

«Avevo paura. Mi dissero che, se parlavo, perdevo il lavoro. Ho una figlia. Sono stata zitta. Di recente mia figlia ha avuto un incidente; ho chiesto un permesso e il primario me l’ha negato. Ho capito: il silenzio non salva. Ora parlo.»

La voce di una sconosciuta diventa la prima prova concreta: non follia—verità. Anna accetta di testimoniare. Al Comitato porta i turni, un referto, persino una foto scattata di nascosto quando il primario non c’era. Parla incerta ma salda. A un certo punto l’investigatore guarda Maria non più come una madre in delirio, ma come una parte lesa.

Anna viene verbalizzata. Le sue dichiarazioni controllate sui registri: tutto coincide. Date, firme, timbri orari. Il primario è convocato. Arriva con avvocato, risponde breve, finché non dice:

«Questa donna non è mai stata nostra paziente. Né madre, né degente.»

Peccato per quella copia della richiesta di cesareo—con la sua firma digitale.

Una settimana dopo convocano Alexey e Tatyana. Arrivano insieme, compatti.

«Questa è nostra figlia. Gravidanza regolare. Ci sono testimoni. Le prove spettano a voi.»

Propongono il DNA volontario. Accettano. Sereni, quasi provocatori.

«Spero chiederete scusa per la diffamazione», aggiunge Alexey.

Il test non ci sarà mai. La mattina dopo l’interrogatorio, l’investigatore chiama. Voce ferma:

«Stanno tentando di fuggire. Secondo i nostri dati, hanno lasciato la città di notte—con la bambina. È stato emesso un allerta. Si prepari a un riconoscimento. Il tempo è poco.»

Maria chiude gli occhi. Vorrebbe non crederci. Ma la verità è lì, vicina.

Li fermano sull’autostrada del sud. Un’auto con targa straniera. Alexey alla guida. Tatyana dietro. In mezzo, una neonata addormentata, avvolta in una coperta, col ciuccio. Non sa chi siano quelle braccia. Non sa che, finalmente, è quasi a casa.

La pattuglia li blocca su segnalazione. Alexey e Tatyana non oppongono resistenza. Prova a dire che vanno al dacha, che hanno dimenticato di avvisare, che i telefoni sono rimasti a casa. Poche ore dopo sono negli uffici del Comitato.

Tatyana è calma fino alla fine. Nessun tic. Abitudine alle formalità.

Alexey cede per primo.

Dopo sei ore di domande, il confronto con Maria, i documenti di Anna, abbassa lo sguardo. Non furioso, non teatrale: stanco.

«È stata un’idea sua», mormora. «Io… non sapevo come uscirne.»

Il registratore si accende. Alexey parla in fretta, come se temesse di cambiare idea:

«Con Tatyana avevamo problemi da tempo. Lei non può avere figli. Tutto—casa, azienda, conti—è a suo nome. Se l’avessi lasciata, non mi sarebbe rimasto nulla. Ha scoperto la gravidanza subito. Mi ha messo davanti a una scelta: o obbedisci, o perdi tutto.»

Si passa la mano sul volto.

«Quando Maria è rimasta incinta, Tatyana ha fatto il piano. La bambina sarebbe risultata nostra. Ha coinvolto il primario, trovato i contatti. Io ho accettato. Ho fatto finta di non vedere. Pensavo che poi, in qualche modo… Pensavo che Maria non avrebbe scoperto nulla.»

Stop. L’investigatore guarda Maria:

«È tutto registrato. Ora l’esame genetico. Si prepari: c’è molto da fare. Ma adesso ha una reale possibilità di riavere sua figlia.»

Maria annuisce. Non sente gioia, né sollievo—un silenzio teso, e una speranza che fa quasi paura per quanto è vicina.

I test si fanno in fretta. Campioni di Maria e della bambina, alla presenza dei periti. Risultati netti: corrispondenza completa. Nessun dubbio. È sua.

Arrivano i documenti. Poi l’affidamento. Poi il diritto di portare Veronika a casa. Tutto scandito: avvocati, investigatori, assistenti sociali. E infine, un gesto semplice: la conducono in una stanza dove, in una culla, dorme la creatura per cui ha attraversato l’inferno. Piccola, viva, reale. Con i suoi occhi. Il suo mento. Il suo respiro.

Non piange. Si siede accanto, allunga la mano e sussurra:

«Ciao, Veronika. Sono qui. Ti ho trovata.»

La bimba apre gli occhi, gira il capo, aggrotta appena la fronte, come se riconoscesse un’aria. Poi li richiude e si riaddormenta fiduciosa.

Sulla via di casa, mentre Asya guida e Lena tiene il seggiolino, comincia a cadere la prima neve. Fiocchi leggeri volteggiano, si posano sul cofano, illuminano i rami nudi. Maria guarda fuori e, per la prima volta dopo mesi, non sente vuoto né dolore, ma un silenzio tiepido, vivo, possibile.

Sa che la strada non è finita. Carte, processi, domande. Ma l’essenziale è già accaduto. Sua figlia è qui. E ne è valsa la pena.

A casa la cambia con cura, un pigiamino caldo; la adagia nella culla tirata fuori dall’armadio. Resta lì finché non prende sonno. E all’improvviso capisce: non è più sola. Non lo sarà più.

Veronika sbadiglia nel sonno, lascia cadere un giochino e si gira appena verso di lei. Maria si china, la abbraccia piano, come a scusarsi per ogni giorno perduto.

«Adesso sarà diverso», mormora guardando quel volto ancora assonnato. «Sono qui. Per sempre.»

La piccola sospira e continua a dormire. E Maria, per la prima volta da tanto, sorride davvero. Non un sorriso nato dal dolore, ma l’inizio di qualcosa di integro. Qualcosa di suo.