L’auditorium dell’Università di Nueva Vista sembrava fatto apposta per intimidire. Un luogo solenne, quasi liturgico, dove ogni cosa — dal mogano tirato a lucido alla cera che profumava l’aria — sembrava dire: qui dentro si entra solo se lo si merita. C’era anche quell’odore netto di carta spessa appena stampata, di inchiostro fresco e diplomi pronti a consacrare qualcuno “per davvero”.

Per anni avevo rincorso proprio quella sensazione: la conferma, l’ascesa, la porta d’uscita da un’infanzia impolverata e dura. E adesso ero lì, al centro, con la toga pesante che mi tirava le spalle e la luce dei riflettori addosso. Avrei dovuto sentirmi invincibile.

Invece mi sembrava di recitare una parte troppo grande.

Sotto di me si apriva un mare ordinato di volti: professori dall’aria autorevole, famiglie eleganti, sorrisi lucidi come i loro orologi. Tutti sembravano appartenere a quel mondo, come se fosse nato insieme a loro.

Io no.

Avevo immaginato quel giorno infinite volte, nei corridoi della biblioteca alle tre del mattino, con il caffè amaro e la paura nello stomaco. Avevo provato in testa il discorso, il sorriso, la stretta di mano finale. Ma quando l’ultimo applauso si spense e calò quel silenzio pieno d’attesa, non furono la tesi né il titolo a catturare l’attenzione della sala.

Fu un uomo seduto in fondo, quasi nascosto, come se si fosse sistemato lì per non disturbare nessuno.

Stava leggermente piegato in avanti, i gomiti sulle ginocchia, lo sguardo inchiodato su di me con una forza che annullava la distanza tra il palco e l’ultima fila. Era Hector Alvarez.

Il mio patrigno.

Era, semplicemente, fuori posto. Indossava un abito comprato in fretta e in economia, che gli cadeva addosso come un vestito preso in prestito: le spalle troppo larghe, le maniche appena corte, i polsi segnati e spessi esposti come una verità impossibile da nascondere. Aveva una coppola nuova, messa lì per dignità più che per stile, e scarpe lucide che sembravano rigide, fastidiose, quasi dolorose.

Per gli altri era un elemento stonato. Un graffio sulla fotografia perfetta dell’élite.

Per me era la base di tutto.

Nel momento in cui i nostri occhi si incrociarono, l’università — i cristalli, il legno, l’aria fredda e pulita — si dissolse come scenografia. Mi tornò addosso un altro odore: quello della malta bagnata, del sole che brucia la pelle, del sudore e della polvere che si incolla ai vestiti. Un odore che conoscevo da sempre, perché era l’odore della nostra casa, della nostra sopravvivenza.

In quell’istante non ero un dottore di ricerca. Ero soltanto il ragazzino di Santiago Vale che fissava l’uomo che l’aveva tirato su dal niente.

La mia infanzia non aveva la dolcezza dei libri per bambini che avrei scoperto più tardi. Era fatta di stanze piccole, conti in sospeso e silenzi pieni di domande. Mia madre, Elena, aveva un amore feroce e una stanchezza che le stava negli occhi. Di mio padre biologico restava poco: un’ombra sbiadita, un nome che con il tempo aveva perso peso, fino a diventare quasi un’assenza normale.

A Santiago Vale la vita scorreva dura e semplice. Le risaie sembravano distese infinite di verde tremolante, e le strade erano sempre polvere — polvere che, con le piogge, diventava fango pesante e appiccicoso. L’amore, da noi, non si misurava con regali o parole. Si misurava con il cibo che bastava, con qualcuno che tornava a casa intero, con un piatto dove appariva miracolosamente un cucchiaio di riso in più.

Avevo quattro anni quando mia madre si risposò.

Hector non arrivò come nelle storie. Niente auto, niente fiori, niente promesse luccicanti. Entrò nella nostra vita a piedi, con una cassetta degli attrezzi rossa scolorita e le mani già consumate dal lavoro. Aveva la schiena segnata da anni di fatica e un odore che sapeva di cemento, tabacco economico e gasolio.

All’inizio lo detestai. Era un intruso, così lo vedevo. Io volevo un padre “importante”, uno da fotografia e cravatta. Mi ritrovavo un uomo che tornava la sera così stanco da parlare poco, e quando parlava lo faceva di cantieri, di materiali, di prezzi. I suoi scarponi portavano terra dentro casa. E io, bambino pieno di ferite, lo giudicavo.

«Non è mio padre», sibilavo a mia madre quando lui non sentiva.

Lei mi rispondeva sempre con lo stesso tono, triste e fermo: «È un uomo buono. Sta facendo il possibile.»

Solo che Hector non “faceva” nel modo in cui io capivo. Non giocava con me come nei film. Non raccontava favole. Lavorava. Usciva prima dell’alba, con il rombo della sua moto vecchia che mi svegliava, e rientrava quando il cielo era già scuro, ridotto a una sagoma stanca sulla soglia.

Ci vollero anni perché imparassi la sua lingua.

Una lingua senza discorsi: fatta di gesti.

Una sera vide che la catena della mia bici saltava e mi graffiava le caviglie. Non disse nulla: si sedette per terra sul portico, con le dita nere di grasso, e la sistemò con una precisione che mi sembrò magia. Riparò i miei sandali con uno spago resistente per non farmi andare a scuola scalzo. Salì sul tetto durante un tifone per fermare una perdita, scivolando sulla lamiera bagnata mentre io guardavo dalla finestra con il cuore in gola.

Poi arrivò il giorno che spezzò davvero la mia diffidenza.

Avevo otto anni. Dietro la scuola vecchia, tre ragazzi più grandi mi accerchiarono. Volevano i soldi del pranzo — poche monete che Hector mi aveva dato quella mattina. Mi spinsero contro un muro ruvido, ridevano con quella cattiveria infantile che sa già di strada.

Uno alzò il pugno.

E allora sentii un suono familiare: il tintinnio di una catena arrugginita, il colpo di tosse di un motore stanco.

La moto di Hector si fermò di scatto, sollevando polvere. Lui scese senza urlare e senza fare scenate. Non corse: camminò. Lentamente. Con quella calma che, più di qualunque grido, può far paura.

Si mise tra me e loro, dandomi le spalle. Un muro. Le braccia incrociate, lo sguardo fisso.

I bulli guardarono quelle braccia — braccia abituate a sollevare pesi per dodici ore — e capirono. La loro sicurezza evaporò. In un attimo si dispersero, come se li avesse spinti via il vento.

Hector non li inseguì. Aspettò che fossero lontani. Poi si abbassò alla mia altezza, le ginocchia che scricchiolarono, e con un fazzoletto macchiato di vernice mi pulì piano la guancia. Il pollice era ruvido, quasi abrasivo, ma il gesto fu delicato come non avrei mai immaginato.

«Ti sei fatto male?» chiese, e la sua voce era più morbida della sua faccia.

Scossi la testa, cercando di non piangere.

Mi fissò un momento, come se dovesse scegliere le parole.

«Non devi chiamarmi padre», disse. «So che per te non sono lui. Ma ricordati una cosa: se un giorno ti servirà qualcuno che si metta davanti a te… io ci sarò.»

Poi si alzò, tornò alla moto, e aggiunse soltanto: «Sali. Ti riporto a casa.»

Da quel giorno “papà” mi uscì dalla bocca senza sforzo. Non per sangue, ma per riconoscenza.

Gli anni passarono. Io crescevo, studiavo, correvo sempre più lontano dalla nostra realtà, e più mi allontanavo più diventava evidente il divario tra la mia fame di futuro e le nostre possibilità.

Ogni sera lui rientrava con la tuta cambiata di colore a seconda del lavoro — grigia, bianca, rossa — ma con la stessa stanchezza negli occhi. Si lasciava cadere sulla sedia e faceva una sola domanda, sempre.

«Com’è andata a scuola?»

Non sapeva aiutarmi con la matematica. Guardava i miei libri come se fossero scritti in un’altra lingua. Però mi spingeva a studiare con una determinazione quasi feroce. Se ne stava sul portico a fumare sigarette economiche, guardando il fumo salire nella notte, e ripeteva il suo credo come una preghiera:

«La conoscenza non te la ruba nessuno. È leggera, ma vale più di un sacco di cemento. È la chiave che apre porte chiuse ai poveri.»

Poi arrivò la lettera di ammissione alla Metro City University: l’università dei figli dei potenti. Io ero entrato per merito, ma la borsa copriva solo le tasse. Il resto — affitto, libri, cibo — era un abisso.

Mia madre pianse di gioia e subito dopo di paura. «Come facciamo?» sussurrò.

Hector prese la lettera, lesse piano i numeri, e non disse nulla.

Quella notte rimase ore fuori sul portico, immobile, a guardare il buio.

La mattina dopo la moto non c’era più. Rimaneva solo una macchia d’olio sulla terra.

L’aveva venduta.

Aveva venduto la cosa che gli rendeva la vita appena più sopportabile per darmi una possibilità. Tornò a casa a piedi, sotto il caldo, senza lamentarsi. E la sera, invece di raccontarmi quanto fosse dura, mi consegnò una scatola di cartone con dentro il necessario per il primo mese: riso, cibo secco, una sveglia di seconda mano. Mi strinse la spalla come a passarmi la sua forza.

«Vai. Studia. Non pensare a noi.»

Sul bus per la città aprii il pranzo che mi aveva preparato. Dentro, tra il riso avvolto nelle foglie, c’era un biglietto scritto con una grafia incerta:

“Magari non capisco i tuoi libri, ma capisco te. Qualunque cosa tu impari, io ti sosterrò. Rendici fieri.”

L’università fu un’altra guerra. Gli altri arrivavano con auto sportive e vacanze al mare. Io facevo tre lavori part-time per non saltare i pasti e per pagarmi i testi. E più andavo avanti — laurea, poi dottorato — più capivo che la mia strada era lastricata di sacrifici che non avevo fatto io.

Hector continuava. Sempre.

Saliva su impalcature instabili, respirava polvere, sollevava mattoni sotto il sole, e ogni anno la sua schiena si curvava un po’ di più.

Una notte, al secondo anno di dottorato, chiamai pronto a mollare. Ero distrutto, bloccato, umiliato da un relatore crudele. Volevo tornare a casa e smettere di fingere.

«Papà… non ce la faccio.»

Ci fu un silenzio lungo. Poi lui chiese solo:

«Hai fame?»

«No.»

«Hai un tetto?»

«Sì.»

«Allora hai più di quanto io abbia mai avuto», rispose. «Io porto sacchi di cemento perché tu possa portare libri. Se molli adesso, non molli solo te stesso. Stai dicendo che la mia schiena si è spezzata per niente.»

Fu duro. Ma mi rimise in piedi.

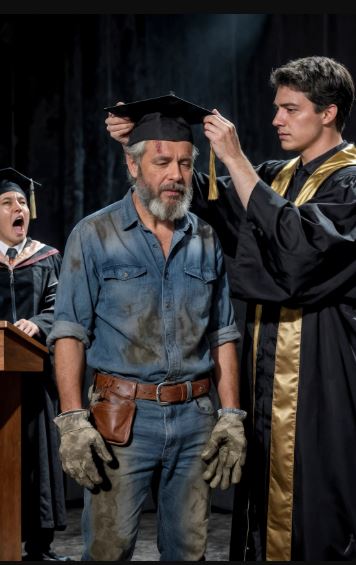

Ed ecco perché quel giorno, a Nueva Vista, lo avevo praticamente obbligato a venire. Lui non voleva: diceva che non aveva niente di adatto, che mi avrebbe fatto vergognare.

«Se tu non ci sei, io non salgo sul palco», gli avevo detto.

Così era lì, nell’ultima fila, con l’abito troppo grande e la schiena dolorante, cercando di non attirare l’attenzione. Come se la sua presenza fosse una macchia sul mio trionfo.

Quando finii l’esposizione della tesi e la commissione cominciò a confabulare, nella sala calò un silenzio teso. Poi si alzò il professor Alaric Mendes, il più rispettato e temuto del dipartimento. L’uomo dei voti impossibili.

Io trattenni il respiro, convinto che avrebbe smontato il mio lavoro davanti a tutti.

Ma Mendes non guardò me.

Scese dal palco e camminò lungo la navata centrale, superando famiglie eleganti e sorrisi compiaciuti, finché non arrivò… in fondo. Proprio dove stava Hector.

Si fermò davanti a lui, come se stesse cercando di incastrare un ricordo antico. Il volto severo cambiò. Le rughe si piegarono in qualcosa che somigliava a stupore. E la sua voce uscì incrinata:

«Lei… è Hector Alvarez?»

L’auditorium divenne pietra.

Hector si irrigidì, stringendo la coppola tra le dita ruvide. «Sì, signore… se sto disturbando, posso…»

«Disturbando?» Mendes lasciò uscire una risata breve, commossa. E poi si voltò verso tutti.

«Trent’anni fa ero un giovane architetto nel distretto di Quezon. Durante il terremoto del ’95, un cantiere crollò. La struttura era instabile. Tutti scapparono: ingegneri, capisquadra, responsabili. Tutti.»

Fece una pausa, e guardò Hector come si guarda una storia diventata carne.

«Tutti, tranne un operaio. Un uomo entrò. Portò fuori un collega ferito. Poi aiutò altri a uscire, tenendo una trave d’acciaio con la sua spalla finché l’ultimo non fu al sicuro. Quell’uomo sparì prima che qualcuno potesse premiarlo.»

La voce gli tremò.

«Quell’uomo era lei.»

Hector abbassò lo sguardo, imbarazzato come se lo stessero accusando di qualcosa. «Ho fatto quello che andava fatto, signore. Avevano una famiglia.»

Mendes gli prese la mano. Non con formalità, ma con gratitudine. Con entrambe le mani.

«Non avrei mai pensato di rivederla», disse, e gli occhi gli brillavano. «E oggi la ritrovo qui… mentre suo figlio diventa uno dei nostri dottori più brillanti. Lei ha costruito più di edifici, signor Alvarez. Ha costruito una vita.»

L’applauso esplose.

E per la prima volta capii davvero una cosa: quel giorno non stavo ricevendo solo un titolo.

Stavo vedendo, davanti a tutti, la verità di ciò che mi aveva portato fin lì.

Oggi insegno alla Metro City University. Ho un ufficio, una famiglia, una casa senza tetti che perdono. Hector è in pensione: la schiena non regge più. Coltiva un orto, alleva galline, legge il giornale con gli occhiali che gli ho regalato e, per il quartiere, gira con una bicicletta elettrica che ho dovuto quasi imporgli.

A volte mi chiama nel mezzo di una lezione per mostrarmi pomodori appena colti o per ridere mentre offre uova fresche ai nipoti.

La settimana scorsa ero seduto con lui sul portico, guardando il sole scendere dietro le risaie di Santiago Vale. La polvere era sempre lì, ma non mi sembrava più un nemico.

Mi accorsi di fissare le sue mani: deformate dall’artrite, segnate, consumate.

«Te ne penti, papà?» gli chiesi. «Tutti quegli anni… la moto venduta… la schiena… Hai rinunciato a tutto per me.»

Lui tirò dalla sigaretta e guardò il fumo salire come faceva quando ero bambino. Poi sorrise, un sorriso semplice e luminoso.

«Zero rimpianti», disse. «Ho costruito muri, tetti, fondamenta. Il cemento dura un po’ e poi si rompe, oppure lo buttano giù.»

Fece una pausa, e con un dito calloso mi diede un colpetto sul petto.

«Ma questo… questo non crolla. Tu insegnerai ad altri. Farai nascere cose che io non vedrò nemmeno. Questa è un’eredità migliore di qualunque palazzo.»

E mentre lo guardavo, con quelle mani che un tempo reggevano sacchi e oggi scorrevano sul telefono per vedere le foto dei nipoti, capii l’unica cosa che conta:

Io ho un titolo.

Hector Alvarez ha costruito una vita.

Una lezione alla volta, un sacrificio silenzioso alla volta.