A 17 anni ho scelto il mio ragazzo del liceo, rimasto paralizzato, al posto dei miei genitori ricchi — e loro mi hanno rinnegata. Quindici anni dopo, il passato è entrato nella mia cucina e ha mandato in pezzi la nostra storia “contro ogni previsione”.

Ho conosciuto mio marito tra i corridoi del liceo, quando il mondo sembrava semplice e il futuro pareva un diritto, non una scommessa. Non era il tipo di amore rumoroso, da film, fatto di gelosie e drammi. Era qualcosa di più quieto: una presenza costante, la sensazione netta di essere al posto giusto. Con lui mi sentivo a casa.

Eravamo all’ultimo anno. Ci credevamo invincibili. E, come tanti diciassettenni, pensavamo che la vita ci avrebbe ricompensati solo perché ci amavamo davvero.

Poi arrivò dicembre. Una settimana prima di Natale.

Stavo seduta sul pavimento della mia stanza, circondata da carta da regalo e nastri, quando il telefono squillò. La voce di sua madre era un urlo spezzato, un suono che non avevo mai sentito prima, come se le stessero strappando qualcosa dal petto.

Riuscii a capire solo poche parole, scollegate, ma abbastanza da farmi gelare il sangue.

«Non sente più le gambe.»

Ricordo l’odore dell’ospedale: disinfettante, plastica, aria stantia. Ricordo le luci troppo bianche, crudeli, che non concedevano ombra a niente. E ricordo lui, sul letto, immobile, con un collare attorno al collo, fili e macchinari ovunque. Ma gli occhi erano aperti. E quando mi vide, cercò di sorridere.

Mi avvicinai e gli strinsi la mano con tutte le mie forze.

«Sono qui,» gli dissi. «Non vado da nessuna parte.»

Poco dopo, il medico mi chiamò insieme ai suoi genitori. Parlò con parole precise e senza pietà, come se fosse un elenco da spuntare.

Lesione al midollo spinale. Paralisi dalla vita in giù. Recupero improbabile.

Sua madre scoppiò. Suo padre non disse nulla: guardava il pavimento come se sperasse di sprofondare.

Io, invece, sentii dentro una chiarezza improvvisa. Non quella della paura, ma quella della scelta.

Quando tornai a casa, i miei genitori mi aspettavano seduti al tavolo della cucina. Non sembravano preoccupati. Sembravano… pronti. Come se avessero già discusso la strategia e adesso toccasse a me accettarla.

«Ha avuto un incidente,» dissi, e la voce mi tremava. «Non può camminare. Starò con lui. Starò in ospedale il più possibile—»

Mia madre mi interruppe senza nemmeno lasciarmi finire.

«Non è ciò di cui hai bisogno.»

Mi fissò come se stesse parlando di una scelta scolastica sbagliata, non di una persona che amavo.

«Hai diciassette anni,» aggiunse mio padre. «Hai un futuro vero. Studi. Carriera. Non puoi incatenarti a… questa situazione.»

Mi mancò il respiro.

«A che cosa?» scattai. «Al mio ragazzo che è appena rimasto paralizzato?»

Mia madre alzò le spalle. «Puoi trovare qualcuno sano. Qualcuno che non ti trascini giù.»

Ricordo ancora la rabbia che mi attraversò, così calda da farmi tremare.

«Lo amo,» dissi. «Lo amavo prima. Non lo lascerò perché le sue gambe non funzionano.»

Lei sorrise appena, un sorriso freddo.

«L’amore non paga le bollette. L’amore non ti insegna come sollevarlo dalla carrozzina. Tu non hai idea di che cosa stai scegliendo.»

«So abbastanza,» risposi. «So che se fosse successo a me, lui non mi avrebbe lasciata.»

Ci fu una pausa lunga. Poi mia madre pronunciò la frase che mi cambiò la vita.

«Allora scegli. Lui o noi.»

La voce mi tremava, ma non indietreggiai.

«Lui.»

Il giorno dopo, il fondo universitario che avevano messo da parte per me era sparito. Il conto svuotato. Mio padre mi consegnò i miei documenti come se mi stesse rilasciando da una prigione.

«Se vuoi fare l’adulta,» disse, «allora comportati da adulta.»

Resistetti ancora due giorni in quella casa. Il silenzio era peggio delle parole. Ogni stanza mi sembrava improvvisamente estranea, come se mi avessero già cancellata.

Così preparai un borsone: vestiti, qualche libro, lo spazzolino, e una parte di me che non sapevo più dove mettere.

La casa dei suoi genitori era piccola, consumata, con odore di cipolla e detersivo. Sua madre aprì la porta, vide la borsa e non fece domande. Mi guardò e capì tutto.

«Entra, tesoro,» disse soltanto. «Qui sei di famiglia.»

Mi crollò tutto addosso sulla soglia.

Da quel momento, costruimmo la nostra vita con pezzi recuperati e fatica pura. Andai al community college invece dell’università dei miei sogni. Lavorai in bar, negozi, turni lunghi. Imparai cose che nessuna ragazza dovrebbe imparare a quell’età: trasferimenti dal letto, cateteri, pratiche assicurative, telefonate infinite, burocrazia che non ha pietà.

Eppure, in mezzo a tutto, c’era anche lui. La sua forza silenziosa. La sua vergogna, a volte. La sua rabbia. E il modo in cui mi stringeva la mano come se fosse l’unica cosa che lo tenesse a galla.

Lo convinsi a venire al ballo di fine anno.

«Mi fisseranno,» borbottò.

«Che si strozzino,» risposi. «Vieni.»

Entrammo — o meglio, rotolammo — in quella palestra piena di lucine economiche e musica troppo alta. Alcuni amici ci vennero incontro, spostarono sedie, fecero battute stupide finché lui non rise davvero. E io pensai: se superiamo questo, allora non ci spezza niente.

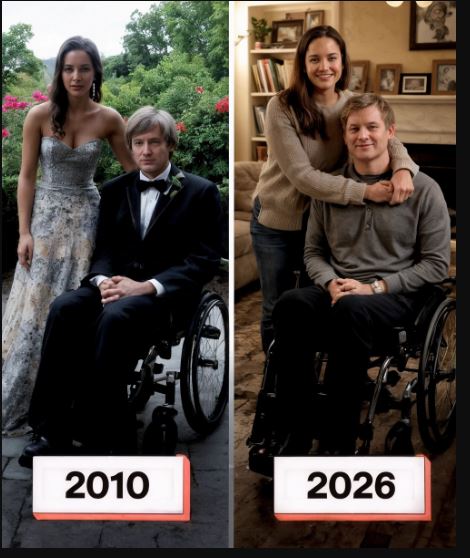

Dopo il diploma ci sposammo nel cortile dei suoi genitori. Sedie pieghevoli. Torta comprata in supermercato. Un vestito in saldo che mi faceva sentire bellissima lo stesso. Continuavo a guardare la strada, aspettandomi un’auto, un ripensamento, una presenza. Nessuno arrivò.

Eppure, ci promettemmo “nella buona e nella cattiva sorte” come se non fosse una frase fatta, ma la descrizione di ciò che eravamo già diventati.

Poi nacque nostro figlio.

Quindici anni passarono come una lunga maratona fatta di stanchezza, risate, conti da far quadrare e piccole vittorie. Lui si laureò online, trovò un lavoro da remoto nell’IT, era bravo, paziente, il tipo di persona capace di calmare chiunque con una voce gentile.

Litigavamo, sì. Per i soldi. Per la fatica. Per chi doveva reggere l’ennesima emergenza. Ma io credevo fermamente che noi fossimo solidi. Che avessimo affrontato il peggio e lo avessimo vinto.

Poi, un pomeriggio qualsiasi, tornai a casa prima del solito.

Avevo preso il suo cibo preferito, volevo fargli una sorpresa. Aprii la porta e sentii delle voci in cucina.

Una voce mi inchiodò.

Non la sentivo da quindici anni, ma il mio corpo la riconobbe prima ancora della mente.

Mia madre.

Era in piedi accanto al tavolo, il viso rosso, una pila di fogli stretta tra le mani come un’arma. Mio marito era davanti a lei, sulla carrozzina, pallido come una parete.

«Come hai potuto farle questo?» urlava mia madre. «Come hai potuto mentire a mia figlia per quindici anni?»

Mi si seccò la gola. Le mani mi tremavano mentre prendevo quei fogli. Per un secondo vidi qualcosa attraversarle lo sguardo: forse dolore. Forse rimorso. Ma durò un attimo, poi tornò la durezza.

«Siediti,» disse. «È ora che tu sappia chi hai sposato.»

Mio marito mi guardò con gli occhi lucidi.

«Ti prego,» sussurrò. «Mi dispiace. Ti prego, perdonami.»

Sfogliai le pagine come se fossero in una lingua straniera. Email stampate. Messaggi vecchi. Un rapporto di polizia. La data dell’incidente. Un indirizzo che non era la casa dei nonni.

E poi quei messaggi. Quelli che mi spezzarono.

Lui e Jenna.

Jenna, la mia migliore amica.

«Non posso restare a lungo. Devo tornare prima che sospetti.»

«Guida piano. Ti amo.»

La cucina si deformò, come se avessi perso l’equilibrio. Mia madre parlò con una precisione tagliente.

«Non stava andando dai nonni quella sera. Stava tornando da lei.»

Mi girai verso mio marito, cercando disperatamente un’ancora.

«Dimmi che è una bugia.»

Lui chiuse gli occhi, come se il gesto potesse cancellare la realtà.

«Prima dell’incidente…» disse con voce spezzata. «Ero stupido. Egoista. È durato qualche mese. Giuro.»

«Qualche mese,» ripetei, e la frase mi uscì piatta, irreale.

«Pensavo di amarvi entrambe,» mormorò, con un disgusto verso se stesso che non mi consolò affatto.

Sentii qualcosa rompersi dentro, non con un’esplosione, ma con un cedimento lento e definitivo.

«Quindi la notte dell’incidente…» dissi. «Stavi tornando da lei.»

Annui.

«E la storia dei nonni?» chiesi, già sapendo la risposta.

«Ho avuto paura,» sussurrò. «Ti conoscevo. Sapevo che se ti fossi convinta che ero una vittima innocente, saresti rimasta. Avresti lottato. E se avessi saputo la verità…»

«Avrei potuto andarmene,» finii io.

E in quel momento capii la cosa peggiore: non era stato solo un tradimento />}

A 17 anni ho scelto il mio ragazzo del liceo, rimasto paralizzato, invece dei miei genitori ricchi — e loro mi hanno rinnegata. Quindici anni dopo, il mio passato è entrato nella mia cucina e ha frantumato la nostra storia d’amore “contro ogni previsione”.

Ho conosciuto mio marito tra i corridoi del liceo, quando credevo che l’amore fosse una specie di talismano: se era vero, ci avrebbe protetti da tutto. Non era un amore teatrale, pieno di scene e porte sbattute. Era qualcosa di più calmo, più radicato. Con lui mi sentivo al sicuro. Come se, ovunque fossi, “casa” avesse il suo nome.

Eravamo all’ultimo anno. Eravamo convinti di essere intoccabili. E pensavamo che il futuro fosse un posto luminoso, pieno di occasioni, come nei discorsi che fanno ai diplomi. Non avevamo la minima idea di quanto la vita potesse essere spietata.

Poi arrivò dicembre. Una settimana prima di Natale, tutto deragliò.

Io ero sdraiata sul pavimento della mia camera, con rotoli di carta regalo aperti come fiori, nastri sparsi ovunque e le dita appiccicose di scotch. Il telefono squillò e, quando risposi, la voce di sua madre mi colpì come una lama: un urlo spezzato, carico di panico.

Riuscii a capire solo poche parole, ma bastarono.

«Non sente più le gambe.»

Il resto è fatto di immagini che mi perseguitano ancora: il corridoio dell’ospedale con luci troppo bianche, l’odore acre di disinfettante, l’aria calda e immobile, come se anche il tempo fosse rimasto chiuso lì dentro. Lui era su un letto con le sponde, pieno di fili e sensori. Collare cervicale. Macchinari che beepavano come un metronomo. Ma i suoi occhi erano aperti. E quando mi vide, cercò di sorridere.

Mi avvicinai, gli presi la mano.

«Sono qui,» gli dissi. «Non vado via.»

Il medico mi chiamò da parte insieme ai suoi genitori. Parlò con una calma professionale che mi fece venire voglia di urlare.

Lesione al midollo spinale. Paralisi dalla vita in giù. Recupero improbabile.

Sua madre crollò in lacrime. Suo padre fissò il pavimento come se non riuscisse più a riconoscere il mondo.

Io, invece, provai una specie di chiarezza feroce. Non “coraggio”, non “eroismo”. Solo una scelta netta, istintiva.

Quando tornai a casa, i miei genitori mi aspettavano al tavolo della cucina come due avvocati pronti a chiudere una trattativa. Non c’era preoccupazione nei loro occhi, solo valutazione. Calcolo.

«Ha avuto un incidente,» dissi. «Non può camminare. Starò con lui. Starò in ospedale il più possibile—»

Mia madre mi tagliò la frase a metà.

«Non è quello di cui hai bisogno.»

«Mamma…»

«Hai diciassette anni,» intervenne mio padre. «Hai un futuro. Università. Legge, medicina, quello che vuoi. Non puoi legarti a… questa situazione.»

Sentii il sangue salirmi in faccia.

«A che cosa?» scattai. «Al mio ragazzo che è appena rimasto paralizzato?»

Mia madre sospirò, come se fossi io a essere irragionevole.

«Puoi trovare qualcuno sano. Qualcuno che non ti trascini giù.»

Risi, perché per un attimo pensai fosse una battuta. Poi capii che non lo era.

«Lo amo,» dissi. «Lo amavo prima dell’incidente. Non lo lascerò solo perché le sue gambe non funzionano.»

«L’amore non paga le bollette,» ribatté mia madre. «L’amore non lo solleva dalla carrozzina. Tu non hai idea di che cosa stai firmando.»

«So abbastanza,» dissi con la voce che tremava. «So che lui lo farebbe per me.»

Ci fu silenzio. Un silenzio lungo, pesante. Poi mia madre pronunciò la frase che mi spezzò e mi plasmò allo stesso tempo.

«Allora scegli. Lui o noi.»

Senza volerlo, guardai le mie mani. Erano piccole, ancora da ragazza, eppure mi sembrò di sentire su di loro il peso di un’intera vita.

«Lui,» dissi.

Il giorno dopo il mio fondo universitario era sparito. Il conto svuotato. Mio padre mi porse i documenti come se mi stesse restituendo il passaporto dopo un interrogatorio.

«Se vuoi fare l’adulta,» disse, «allora vivi da adulta.»

Rimasi due giorni in quella casa. Due giorni di porte chiuse, di sguardi che non mi incontravano, di piatti appoggiati sul tavolo senza una parola. Il silenzio faceva più male delle frasi crudeli.

Poi preparai un borsone: vestiti, qualche libro, lo spazzolino. E un cuore che batteva come un animale in trappola.

La casa dei suoi genitori era piccola e vissuta, con l’odore di cipolla, bucato e caffè bruciacchiato. Sua madre aprì la porta, vide la borsa e non fece domande.

«Entra, tesoro,» disse solo. «Sei di famiglia.»

E io crollai sulla soglia, finalmente.

Da lì in poi fu sopravvivenza, ma anche costruzione. Una vita nuova, fatta con materiali poveri e volontà. Rinunciai all’università dei miei sogni e mi iscrissi a un community college. Lavorai in bar, negozi, doppi turni. Imparai a fare cose che nessuna adolescente dovrebbe conoscere: spostarlo dal letto alla carrozzina, gestire i tubi, capire i farmaci, combattere con le assicurazioni, riempire moduli che sembravano non finire mai.

Eppure, in mezzo a tutto, ci furono momenti in cui mi sembrò che l’amore ci avesse davvero resi invincibili.

Lo convinsi ad andare al ballo.

«Mi fisseranno,» borbottò.

«Che si strozzino,» risposi. «Vieni con me.»

Entrammo — o meglio, entrammo rotolando — nella palestra piena di luci economiche e musica troppo alta. Alcuni amici ci vennero incontro, spostarono sedie, fecero battute stupide finché lui non rise davvero. Ballammo con me in piedi tra le sue ginocchia, le sue mani sui miei fianchi, dondolando come potevamo. Io pensai: se sopravviviamo a questo, non ci spezza più niente.

Dopo il diploma ci sposammo nel cortile dei suoi genitori. Sedie pieghevoli, torta da supermercato, un vestito in saldo che mi faceva sentire comunque splendida. Continuavo a guardare la strada, quasi aspettandomi un’auto, un ripensamento, un gesto tardivo. Nessuno arrivò.

Eppure ci giurammo “nella buona e nella cattiva sorte”, e non era una frase romantica: era la realtà.

Poi, un paio d’anni dopo, arrivò nostro figlio.

E i quindici anni successivi furono una lunga maratona: Natali, malattie, bollette, giorni belli e giorni terribili, piccoli miracoli quotidiani. Lui studiò online, trovò un lavoro da remoto nell’IT, era bravo, paziente, capace di calmare anche la nonna più ostinata nel resettare una password senza perdere mai la gentilezza.

Litigavamo, certo. Per i soldi, per la stanchezza, per quella sensazione costante di essere sempre un passo indietro rispetto al mondo. Ma io credevo che fossimo solidi. Che avessimo già visto il peggio.

Poi, un pomeriggio qualunque, tornai a casa prima del solito.

Avevo preso il suo takeout preferito. Volevo sorprenderlo.

Aprii la porta e sentii delle voci in cucina.

Una voce mi congelò.

Non la sentivo da quindici anni, ma il mio corpo la riconobbe prima ancora della mente.

Mia madre.

Era in piedi vicino al tavolo, il viso rosso, un mucchio di fogli stretto in mano come un’arma. Mio marito era davanti a lei sulla carrozzina, pallido, con gli occhi lucidi.

«Come hai potuto farle questo?» urlava lei. «Come hai potuto mentire a mia figlia per quindici anni?»

Le mani mi tremavano mentre prendevo quei fogli.

Per un istante vidi qualcosa attraversarle lo sguardo: dolore, forse, o rimorso. Ma sparì subito, sostituito da rabbia e durezza.

«Siediti,» disse. «È ora che tu sappia chi è davvero.»

Mio marito mi guardò come un uomo che sta per perdere l’aria.

«Ti prego,» sussurrò. «Mi dispiace. Ti prego, perdonami.»

Sfogliai le pagine e sentii il cervello rifiutarsi di capire. Email stampate. Vecchi messaggi. Un rapporto di polizia. La data dell’incidente. Un indirizzo che non era la casa dei nonni.

Poi lessi i messaggi.

Lui e Jenna.

Jenna, la mia migliore amica.

«Non posso restare a lungo. Devo tornare prima che sospetti.»

«Guida piano. Ti amo.»

Il pavimento sembrò inclinarsi sotto i miei piedi.

La voce di mia madre fu tagliente.

«Quella notte non stava andando dai nonni. Stava tornando dalla sua amante.»

Mi girai verso mio marito, cercando disperatamente una smentita.

«Dimmi che è una bugia.»

Lui chiuse gli occhi.

«Prima dell’incidente…» disse con la voce spezzata. «Ero stupido. Egoista. È durato qualche mese. Giuro.»

«Qualche mese,» ripetei, come se la parola potesse cambiare peso a seconda di quante volte la dicevo.

«Pensavo di amarvi entrambe,» mormorò, e nel suo tono c’era disgusto verso se stesso, ma non mi bastava.

«Quindi la notte dell’incidente,» dissi, «stavi tornando da lei.»

Annui.

«E la storia dei nonni?»

«Avevo paura,» sussurrò. «Sapevo che se ti fossi convinta che ero innocente… saresti rimasta. Avresti lottato per me. E se avessi saputo la verità…»

«Avrei potuto scegliere diversamente,» finii io.

Ed eccolo, il punto. Non solo il tradimento. Non solo la bugia. Ma il furto della mia libertà.

Mi aveva lasciata credere che fosse una vittima senza macchia. Mi aveva lasciata bruciare la mia vita, tagliare i ponti, rinunciare a tutto… basandosi su una storia costruita apposta per trattenermi.

Posai i fogli sul tavolo. E, stranamente, le mie mani smetterono di tremare.

«Devi andartene,» dissi.

Lui mi guardò come se non avesse capito. «E dove dovrei andare?»

La mia voce uscì ferma, dura.

«È la domanda che ho dovuto farmi io a diciassette anni.»

Andai in camera e tirai fuori una valigia.

Questa volta non ero un’adolescente spaventata. Questa volta ero una donna che aveva dato tutto e aveva appena scoperto che la base di tutto era marcia.

Quando mio figlio tornò più tardi, gli dissi che avremmo fatto un “pigiama party” dai nonni. Non li aveva mai conosciuti. Io stessa non sapevo ancora che faccia avesse quel futuro. Ma sapevo una cosa: non potevo più restare dove la verità era stata sepolta per quindici anni.

Il divorzio fu un inferno, e quella parte la odiavo. Non volevo essere sua nemica. Solo che non potevo più essere sua moglie.

Con mio figlio ho usato parole da bambino.

«Papà ha fatto un errore grande tanto tempo fa,» gli dissi. «Ha mentito. E le bugie rompono la fiducia. Anche gli adulti sbagliano.»

Mi manca ancora, a volte, la vita che credevo di avere. Mi manca la ragazza che ero, così certa che l’amore bastasse.

Non mi pento di averlo amato.

Mi pento di una sola cosa: che lui non si sia fidato abbastanza di me da dirmi la verità quando contava.

Se c’è una lezione in tutto questo, per me è questa: l’amore può reggere il dolore, la povertà e perfino la paura… ma senza verità, non regge niente.