Due anni fa mia moglie se n’è andata, lasciando me e i nostri figli nel momento più buio della mia vita. Ho lottato, ho rimesso insieme i pezzi e ho ricostruito una casa. Poi, per caso, l’ho rivista in un caffè: era sola, distrutta, e piangeva. Quello che mi ha detto subito dopo mi ha tolto il fiato.

Quando Anna uscì dal nostro appartamento con una valigia e quello sguardo gelido da “basta, non ce la faccio”, io rimasi fermo sulla soglia con Max e Lily in braccio. Quattro anni appena, due corpicini caldi stretti a me e una sensazione che non dimenticherò mai: la realtà che si spacca con un rumore secco, come vetro.

Non mi salutò. Non esitò. Non mi chiese nemmeno come avrei fatto. Era come se avesse spento un interruttore: un attimo prima eravamo una famiglia, quello dopo ero un uomo solo con due bambini e una pila di bollette che sembrava una sentenza.

Tutto era iniziato con il lavoro. Vivevamo in una delle città più care del Paese e io, fino a poco prima, ero “quello con lo stipendio sicuro”: ingegnere informatico in una tech che parlava di crescita, bonus, futuro. Poi il castello di carte crollò. Trame poco chiare, promesse gonfiate, conti che non tornavano: nel giro di settimane l’azienda affondò e io passai da uno stipendio a sei cifre a un assegno di disoccupazione. Così, senza neppure il tempo di capire cosa stesse succedendo.

Quando lo dissi ad Anna, vidi qualcosa spegnersi anche nei suoi occhi. Lei era marketing, brillante, curata fino all’ossessione. Perfetta sempre: capelli in ordine, abiti impeccabili, sorriso studiato. Perfino quando nacquero i gemelli sembrava una principessa stanca ma composta, e io quella forza l’avevo amata. Solo che non avevo previsto l’altra faccia della perfezione: l’incapacità di restare quando la vita smette di essere elegante.

Il primo anno senza di lei fu una guerra di logoramento. Solitudine, paura dei soldi, stanchezza che ti entra nelle ossa. Di notte lavoravo per una compagnia di car sharing, al mattino consegnavo la spesa. In mezzo, cambiavo pannolini, preparavo merende, cercavo di farli ridere quando io avevo voglia solo di crollare.

E loro… loro mi chiedevano di lei in continuazione.

«Papà, quando torna la mamma?»

Provai a spiegare a due bimbi di quattro anni che la mamma “era via per un po’”. Ma un “po’” per loro non esisteva: esistevano soltanto domande, attese, e quel modo in cui ti guardano come se tu avessi le risposte perché sei grande. E io, grande, non mi sentivo affatto.

Per fortuna i miei genitori erano vicini. Mi davano una mano con i gemelli quando non avevo alternative, mi salvavano con piccoli gesti: un pasto caldo, un paio di ore per dormire. Ma economicamente non potevano sorreggermi: pensione e caro vita sono una morsa, e loro già lottavano per restare a galla.

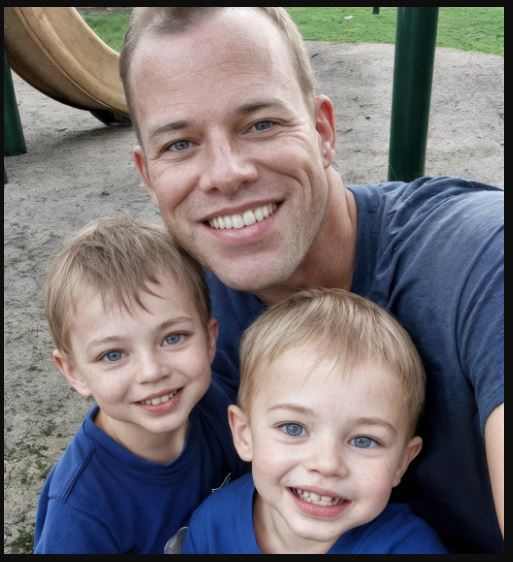

Max e Lily, però, erano la mia ancora. Le loro braccia attorno al collo a fine giornata, le vocine che sussurravano “ti vogliamo bene, papà” mentre io spegnevo luci e pensieri, mi ricordavano perché non potevo mollare. Non potevo fallire con loro. Meritavano almeno un genitore disposto a fare l’impossibile.

Poi arrivò il secondo anno, e con lui qualcosa che assomigliava finalmente a un respiro. Un lavoro da freelance come sviluppatore mi riaprì una porta; un cliente, colpito da come risolvevo i problemi, mi propose un contratto remoto a tempo pieno in una società di cybersicurezza. Non era più lo stipendio di prima, ma era solido. Soprattutto, era stabile.

Ci trasferimmo in un appartamento più comodo. Io ricominciai a prendermi cura di me: sport la mattina, pasti veri invece di caffè e biscotti, routine per i bambini. Non stavamo più “tirando avanti”. Stavamo vivendo. E, cosa che mi fece quasi paura ammettere, cominciai a sentirmi felice.

Esattamente due anni dopo l’addio di Anna, la rividi.

Ero in un caffè vicino a casa nuova, computer aperto e cuffie al collo. Max e Lily erano all’asilo, e per la prima volta da tempo lavoravo senza la tensione di chi teme che ogni minuto possa precipitare. L’aria profumava di caffè tostato, intorno c’era quel brusio morbido che aiuta a concentrarsi.

Poi, in un angolo, la vidi.

Seduta da sola. Spalle chiuse, mani che stringevano un fazzoletto già umido. Le lacrime le rigavano il viso senza che lei provasse nemmeno a nasconderle. E non era la donna che ricordavo: niente abiti firmati, niente postura da dirigente, niente perfezione. Aveva un cappotto consumato, capelli spenti, occhiaie profonde, come se il sonno fosse un lusso che non poteva permettersi.

Per un istante mi si strinse il petto. Non perché mi mancasse. Perché, nonostante tutto, vederla così era… umano. E io non sono mai stato bravo a indossare l’indifferenza.

Eppure la rabbia tornò subito, netta. Lei era quella che se n’era andata quando stavamo affondando. Quella che aveva scelto una vita “migliore” lasciando a me il peso. Cos’era successo, allora? Perché piangeva in un locale alla moda?

Mi dissi che dovevo restare al mio tavolo. Finire il caffè. Tornare alla mia vita. Ma il corpo si mosse prima della mente.

Lasciai tazza e portatile e mi avvicinai.

«Anna», dissi con la voce più ferma di quanto mi sentissi. «Che succede?»

Lei alzò gli occhi e li puntò su di me. Prima sorpresa, poi imbarazzo. Come se la realtà le avesse dato uno schiaffo.

«David…» sussurrò, torcendosi le dita. «Non pensavo di incontrarti qui.»

«Ci credo», risposi, trascinando una sedia e sedendomi di fronte a lei. «Sei sparita. Senza un rimorso. E adesso ti trovo così? Dimmi perché.»

Abbassò lo sguardo. Le mani intrecciate così forte che le nocche diventarono chiare.

«Ho sbagliato», disse infine, e quel sospiro le uscì come una resa.

Mi appoggiai allo schienale, braccia conserte. «Lo chiami “sbagliare”? Lasciare tuo marito e i tuoi figli sarebbe un errore… da correggere con una gomma?»

Lei scosse la testa, gli occhi lucidi. «No. Lo so che è enorme. Ma io… ero terrorizzata. Le bollette, la paura di non farcela… Il mio stipendio non bastava per la vita che avevamo.»

«Lo so», dissi, e mi stupii di quanto quella parola mi uscisse piatta.

«Pensavo che, andando via, avrei trovato qualcosa di… migliore», continuò. «Una carriera, una stabilità… non so. Qualcosa in più.»

«Un uomo in più?» buttai lì, freddo.

Lei sgranò gli occhi e negò subito. «No. Non è questo. È che… è stato tutto un disastro. Ho perso il lavoro quasi subito. Ho vissuto di risparmi finché sono finiti. I miei genitori mi hanno aiutata per qualche mese, poi non potevano più. E le persone che chiamavo “amici”… sono sparite quando ho iniziato ad avere davvero bisogno.»

E scoppiò a piangere, senza freni.

Io la guardai e sentii due cose opposte lottare dentro: una soddisfazione amara — la vita che presenta il conto — e una pietà che non volevo concederle. Perché sì, avremmo potuto superare tutto insieme. Avremmo potuto stringerci, fare sacrifici, uscirne più forti. Se lei avesse creduto in me. Se avesse creduto in noi.

«Mi manchi», mormorò, tirando su col naso. Come se quel “mi manchi” potesse costruire un ponte su due anni di silenzio.

Io lasciai cadere il vuoto tra noi come un muro.

«Ti manco adesso che non hai più niente», dissi piano. «Che coincidenza perfetta.»

Lei allungò una mano sul tavolo, tremante. «David, ti prego. Lo so che non lo merito, ma farei qualsiasi cosa per rimediare. Ho cambiato lavori, case… ho dormito in posti che non chiamerei nemmeno casa. Ho avuto tempo per pensare. Ora so cosa ho perso.»

Ritrai la mano, come se quel contatto potesse contaminare la vita che avevo ricostruito.

«E Max e Lily?» chiesi. «Non li hai nominati nemmeno una volta, Anna. In due anni. Neppure adesso.»

Lei sobbalzò, come colpita in pieno. «Ci ho pensato…» sussurrò. «Solo che… mi vergognavo. Non sapevo come tornare.»

«No», dissi scuotendo la testa. «Hai scelto. E noi abbiamo ricostruito senza di te. I bambini sono sereni. Io sono sereno.»

«Ti prego», ripeté, spezzata. «Dammi un’altra possibilità.»

Mi alzai. Mi girai verso il mio tavolo. La decisione, in quel momento, mi sembrò l’unica cosa stabile di tutta la giornata.

«No», dissi, senza alzare la voce. «Perché anche adesso stai parlando solo di te. E i miei figli hanno bisogno di una persona che li metta al primo posto. Sempre.»

Presi il portatile, infilai la giacca e uscii. La campanella della porta suonò forte, quasi a segnare un confine. Dietro di me restarono i suoi singhiozzi, che si srotolarono nel silenzio del locale come un’eco tardiva.

Quella sera, a cena, mi accorsi ancora di più di quanto Max e Lily fossero la mia vita. Max mi raccontò tutto serio di un verme trovato a scuola, come se fosse una scoperta scientifica. Lily, orgogliosissima, mi porse un foglio pieno di colori.

«Papà, guarda! Siamo noi al parco!»

Sorrisi e mi si sciolse qualcosa dentro. «È bellissimo, amore.»

Anna aveva rinunciato a questo. E adesso ne vedeva solo l’ombra, da lontano.

Più tardi, dopo averli messi a letto e aver chiuso piano la porta della loro stanza, rimasi seduto in camera con un pensiero che non voleva andarsene: un giorno, forse, il ritorno di Anna potrebbe toccare la vita dei nostri figli. Non per lei. Per loro. Perché i bambini crescono e fanno domande che non si possono evitare per sempre.

Ma se quel giorno dovesse arrivare, dovrà arrivare con verità, responsabilità e cambiamento reale. Non con lacrime in un caffè perché il mondo ha smesso di essere comodo.

Per adesso il mio compito è uno solo: proteggerli. Dare loro una casa sicura, un amore stabile, la certezza che qualcuno resterà.

Perché i bambini sentono tutto. E, quando sanno che c’è una mano pronta ad afferrarli, diventano incredibilmente forti.

Il capitolo con Anna, per ora, è chiuso. Ma la vita, l’ho imparato, ama le svolte improvvise.

E io, qualunque cosa accada, continuerò a scegliere Max e Lily. Sempre.