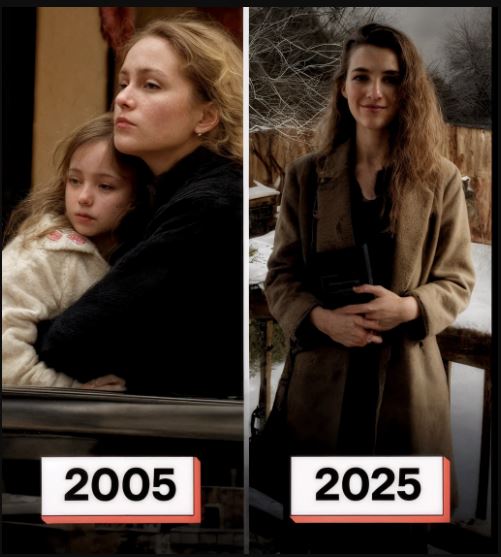

Vent’anni fa, nello stesso dicembre che mi strappò via mio figlio e il mio matrimonio, rimasi in piedi solo grazie a un gesto minuscolo: comprai dei giocattoli per una bambina incontrata in un supermercato. Questa vigilia di Natale, quella bambina ha bussato alla mia porta: ormai donna, con le lacrime agli occhi… e un segreto capace di ribaltare ogni cosa.

Sono passati vent’anni, eppure ricordo ancora il modo in cui il silenzio riempiva la casa, come se avesse peso. Niente pianti. Niente filastrocche sussurrate nel buio. Solo il tic-tac dell’orologio in cucina, ostinato e indifferente, mentre il mio mondo si sbriciolava.

Ero incinta di cinque mesi quando persi il bambino.

Non ci fu preavviso. Nessun segnale. Nessun ultimo calcio contro le costole. Solo un letto d’ospedale, luci al neon che sembravano ghiaccio, e la voce di un medico che provava a scegliere parole gentili. Poi il vuoto. La culla che restò… vuota.

La notte mi infilavo nella cameretta e stringevo tra le dita tutine minuscole che nessuno avrebbe mai indossato. Una settimana prima avevo sistemato dei peluche sulla poltrona a dondolo: li lasciai lì, intatti, come se toccarli potesse far crollare l’ultima cosa rimasta in piedi. Le pareti gialle che avevamo dipinto insieme mi fissavano ogni volta che passavo davanti a quella porta, come se mi accusassero di non aver saputo proteggere niente.

Sette giorni dopo, mio marito preparò una valigia.

All’inizio credetti fosse solo bisogno di aria. Pensai che sarebbe andato da suo fratello, che sarebbe tornato con un abbraccio goffo e due parole impacciate.

Invece rimase sulla soglia, gli occhi a terra, e disse:

«Io ho bisogno di una famiglia. E qui… non ne vedo più una.»

I medici mi avevano già consegnato la seconda condanna: il danno era troppo serio, dissero. Niente altre gravidanze. Nessuna seconda possibilità. Il mio corpo mi aveva tradita in un modo che non sapevo neppure nominare, figurarsi aggiustare.

Tre giorni dopo arrivarono le carte del divorzio.

Lui parlò di figli. “Figli veri”, disse. Come se quello che avevo perso non fosse stato reale. Come se il mio dolore fosse un errore di percorso, e lui avesse diritto a saltare giù dal treno e prendere quello successivo.

A Natale, quell’anno, non venne nessuno.

Smisi di rispondere ai messaggi. Alcune mattine mi obbligavo a mandare giù una fetta di pane tostato, giusto per avere la forza di piangere ancora. Lasciavo scorrere l’acqua della doccia per coprire i singhiozzi, come se il rumore potesse nascondermi anche da me stessa.

Il dolore, però, non ha fretta. Non si stanca. Ti si deposita nelle ossa e rimane lì, a fare nido.

Fu pochi giorni prima di Natale che capii una cosa semplice: non uscivo di casa da troppo. Non avevo più latte, né tè, né pane. Non avevo fame, in realtà. Avevo solo bisogno di qualcosa di caldo da stringere tra le mani, per non sentirmi vuota.

Mi coprii con tutto quello che trovai e andai al negozietto all’angolo.

La musica natalizia era sparata troppo alta. I corridoi brulicavano di gente con vassoi di biscotti, bottiglie di vino, rotoli di carta regalo. Tutti avevano l’aria lucida di chi appartiene a un mondo in festa. Io mi misi in fila con una scatola di tè economico, lo sguardo inchiodato al pavimento, cercando di non crollare davanti a sconosciuti.

Poi sentii una vocina dietro di me.

«Mamma… secondo te quest’anno Babbo Natale mi porta una bambola? E le caramelle?»

Mi voltai appena.

La bambina avrà avuto cinque anni. Una coda di capelli fatta male, l’elastico che tirava da un lato. E una piccola cicatrice che le tagliava la guancia. Era appesa al cappotto della madre come se quella stoffa fosse l’unica cosa sicura del mondo.

Nel loro carrello c’erano solo latte e pane.

La donna si accucciò, le carezzò i capelli, e le mani le tremavano.

«Amore… Babbo Natale mi ha scritto. Ha detto che quest’anno… gli sono finiti i soldi.»

La bambina si rabbuiò. Non pianse. Annuì e basta, come se la delusione fosse una lingua che conosceva già.

Non so cosa scattò dentro di me.

So solo che mi mossi senza pensare. Lasciai il tè sul bancone, corsi nel reparto giocattoli col cuore che martellava come se dovesse spaccarmi il petto. Presi l’ultima bambola rimasta, un orsacchiotto piccolo, dei bastoncini di zucchero. Aggiunsi una mela e un’arancia, non so nemmeno perché: forse perché anche la frutta, in quei giorni, sembrava un lusso.

Quando tornai alle casse, loro erano sparite.

Pagai in fretta, infilai lo scontrino in borsa e uscii quasi correndo. Le vidi nel parcheggio, già vicine alla strada.

«Ehi!» urlai, senza fiato.

La madre si irrigidì, confusa. La bambina mi fissò, occhi enormi.

Mi inginocchiai sull’asfalto freddo come se fosse la cosa più naturale del mondo e dissi:

«Io… io sono una degli elfi di Babbo Natale. Ci vestiamo da persone normali così nessuno ci riconosce.»

Le porsi le buste.

«Babbo Natale ha rotto il suo salvadanaio. Però mi ha chiesto di portarti questo. Ha detto che quest’anno sei stata davvero, davvero brava.»

La bambina scoppiò in un urlo di gioia e mi saltò al collo con una forza che non mi aspettavo. Mi strinse come se mi conoscesse da sempre. La madre portò una mano alla bocca, gli occhi lucidi.

«Grazie,» sussurrò. Solo quello.

E in quel frammento minuscolo—un parcheggio, aria gelida, luci al neon—io respirai di nuovo.

Era una cosa piccola. Ridicola perfino. Eppure, quella notte, mi tenne viva.

Gli anni passarono. Vent’anni.

Non ebbi altri figli. I medici avevano avuto ragione. Provai a frequentare qualcuno, più per dovere verso il futuro che per desiderio: ma gli uomini o se ne andavano troppo in fretta, o restavano senza davvero vedermi. Alla fine riempii le giornate di libri, lavori a ore, bollette pagate puntuali e serate silenziose che sembravano tutte uguali.

I Natali diventarono sempre più discreti: un alberello se me ne ricordavo, un regalo comprato da sola, un bicchiere di vino quando mi sentivo abbastanza coraggiosa da fingere che fosse una festa e non un anniversario.

Eppure, ogni dicembre, mi tornava in mente quella bambina. Mi chiedevo se avesse ancora quella bambola. Se si ricordasse dell’elfo improvvisato che l’aveva fermata in un parcheggio.

Poi arrivò questa vigilia.

Avevo apparecchiato per una sola persona: un piatto, una forchetta, una candela che tremava come se avesse paura anche lei. Stavo per sedermi quando sentii bussare.

Non aspettavo nessuno. Nemmeno la posta.

Aprii.

Per un istante, mi si spense il respiro in gola.

Davanti a me c’era una giovane donna sui venticinque anni, cappotto rosso, occhi lucidi. La cicatrice sulla guancia era più tenue, ma il cuore—il cuore lo sapeva prima della mente.

«Non so se si ricorda di me,» disse piano. «Ma io mi ricordo di lei.»

Mi fissò come se avesse paura che le chiudessi la porta in faccia. Poi sorrise appena, e il sorriso le tremò.

«Ce l’ho ancora, questa cicatrice. Me la feci cadendo dal triciclo. Avevo quattro anni. Sono finita contro i gradini del portico. Mamma si spaventò da morire. È guarita, però. E… è così che la gente mi riconosce.»

Sbatté le palpebre in fretta, trattenendo le lacrime.

«Come… come mi hai trovata?» chiesi con una voce che non sembrava la mia.

Lei lanciò uno sguardo verso la strada, come se le parole non bastassero.

«Lo vedrà. Ma prima… potrebbe venire con me? C’è una cosa che voglio mostrarle.»

Esitai. Eppure, nei suoi occhi c’era qualcosa di familiare: la stessa fame di luce che avevo visto in quella bambina.

La sua auto era calda, profumata di pulito. Dalle casse usciva un canto natalizio strumentale, morbido, quasi timido. Io fissavo le sue mani sul volante, cercando di unire pezzi che non capivo.

«Ti ricordi quel giorno?» le chiesi, dopo un po’.

«Mi ricordo tutto.» Inspirò. «E se lo ricorda anche mia madre.»

Il viaggio durò meno di un’ora, ma a me sembrò una vita. Le domande mi si accumulavano in gola, spigolose.

«Come mi hai trovata davvero?» insistetti.

Lei non rispose subito.

«Lo capirà presto. Glielo prometto.»

Ci fermammo davanti a una casa grande, a due piani, avvolta da fili di luci. Sembrava uscita da una pubblicità: finestre calde, ghirlande, un vialetto pulito dalla neve.

Io la seguii dentro, col cuore che picchiava forte.

Al piano di sopra, in una stanza in penombra, sua madre era distesa tra coperte morbide. Era più magra di quanto mi aspettassi. I capelli grigi raccolti in uno chignon semplice. Ma quando mi vide, i suoi occhi si accesero.

Allungò una mano e io la presi. Era leggera. Fragile.

«Lei… lei non lo sa,» sussurrò la donna. «Quella notte mi ha salvata. Ha salvato entrambe.»

Le lacrime mi velarono la vista. La giovane donna—Mia, scoprii in quel momento—si fermò accanto al letto, stringendosi le dita tra loro.

«Ero senza soldi,» continuò la madre, la voce roca. «Il padre di Mia era morto l’anno prima. Facevo due lavori. A volte saltavo la cena per darle da mangiare. E quel Natale… non avevo niente.»

Chiuse gli occhi un istante, come se rivedesse tutto.

«Poi è arrivata lei con quelle buste. E io… io mi sono ricordata che le persone possono ancora essere buone. Che la gentilezza esiste. Mi ha dato un appiglio.»

Mi asciugai le guance.

«Io non ho fatto granché.»

La donna scosse la testa, lenta ma decisa.

«Lei ha fatto tutto. Quella sera, quando siamo tornate a casa e ho visto Mia stringere la bambola, ho pensato: “Non mi arrendo”. Ho iniziato a cucire bambole con gli scampoli. Ne ho venduta una. Poi un’altra. Poi un’altra ancora. Online, a piccoli passi.»

Mia completò la frase, con orgoglio e dolore mescolati:

«Mamma ha costruito un’azienda di giocattoli dal niente. Ha pagato le bollette, mi ha mandato all’università… ci ha dato una vita che sembrava impossibile.»

Io guardavo la stanza, la casa, i dettagli—e capivo che non era fortuna. Era ostinazione. Era sopravvivenza trasformata in qualcosa di bello.

«Dopo quel giorno,» disse Mia, «tornavamo in quel negozio ogni Natale. Sempre. Speravamo di rivederla. Ma non succedeva mai.» Fece un mezzo sorriso. «Poi, la settimana scorsa… l’abbiamo vista. Stesso negozio. Stesso corridoio del tè. L’ho riconosciuta subito.»

«Ti ho seguita fuori,» ammise. «Ho chiesto ai vicini. Uno mi ha detto che vive da sola. Che sta per conto suo. Che sembra… triste.»

La sua voce si spezzò appena.

«Mi si è spezzato il cuore.»

La madre mi strinse le dita con una forza sorprendente.

«Sto morendo,» disse, e la frase cadde nella stanza senza rumore. «Cancro. Quarto stadio. E prima di andare via… voglio fare una cosa.»

Inspirò a fondo, poi pronunciò parole che mi tolsero l’appoggio sotto i piedi:

«Voglio che lei resti. Voglio che prenda in mano la mia azienda. Voglio che faccia parte di questo. Che faccia parte della nostra famiglia.»

Mi si chiuse la gola. Provai a parlare, ma uscì solo un respiro spezzato.

La donna sorrise, gli occhi pieni d’acqua.

«La prego… non passi un altro Natale da sola.»

Crollai lì, accanto al letto. Piansi come non piangevo da anni: senza difese, senza vergogna, come se finalmente il corpo avesse trovato il permesso di lasciare uscire tutto.

Quando scendemmo le scale, Mia mi prese la mano.

«Mamma ha già sistemato tutto con gli avvocati. Le carte sono pronte. Non è più sola.»

Quella notte rimasi.

Mangiammo biscotti di Natale e guardammo un vecchio film, uno di quelli che ripetono ogni anno. E per la prima volta dopo tanto tempo, sentii qualcosa che non sapevo più nominare: appartenenza.

Mia si sedette vicino a me e sussurrò:

«Quel giorno mi ha dato l’unico regalo che ricordo davvero della mia infanzia. L’unico che contava. Adesso… tocca a noi.»

La abbracciai come se fosse mia. Forse, in un modo strano e verissimo, lo era.

Sua madre se ne andò due settimane dopo.

Fu un addio quieto. Io e Mia le tenemmo le mani fino all’ultimo, come due fili intrecciati nello stesso nodo.

Al funerale incontrai dipendenti, famiglie, persone che lei aveva aiutato senza clamore. Vidi bambini giocare con le bambole nate dai suoi scampoli e dalla sua testardaggine. E capii cosa aveva costruito davvero: non solo un’azienda. Un’eredità fatta di cura.

In quel momento smisi di sentirmi un fantasma.

Perché la gentilezza non salva solo chi la riceve. A volte salva anche chi la dona.

Vent’anni fa ero convinta che la mia vita fosse finita. Che non avessi più nulla da offrire. Mi sbagliavo.

I gesti più piccoli tornano indietro nei modi più grandi.

E a volte, quando credi di aver perso tutto, l’universo ti consegna una seconda possibilità… sotto forma di un bussare alla porta.