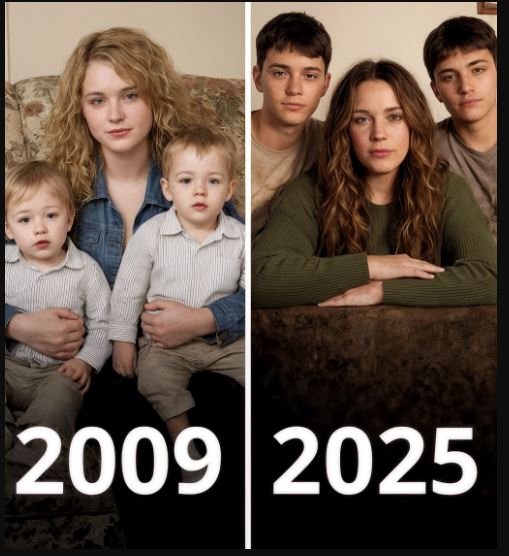

Quando i gemelli di Rachel rientrano a casa dopo il programma universitario e le dicono, senza giri di parole, che non vogliono più vederla, tutto ciò che lei ha sopportato per anni sembra improvvisamente inutile. Ogni rinuncia, ogni notte in bianco, ogni turno extra: tutto viene messo sotto accusa in un solo istante. Ma la verità sulla ricomparsa improvvisa del loro padre costringe Rachel a scegliere: difendere il passato e il dolore che ha seppellito, oppure combattere per il futuro della sua famiglia.

Quando sono rimasta incinta a diciassette anni, la prima emozione non è stata la paura.

È stata la vergogna.

Non per i bambini — loro li amavo già, ancora prima di decidere come chiamarli — ma perché, in quel momento, ho imparato a diventare piccola. A occupare meno spazio nei corridoi della scuola, a nascondere la pancia dietro i vassoi della mensa. A sorridere mentre il corpo cambiava e intorno a me le altre ragazze pensavano ai vestiti per il ballo, alle foto, ai ragazzi leggeri come promesse che non costano niente.

Mentre loro riempivano i social di glitter e inviti, io cercavo di tenere giù due cracker salati fino alla terza ora. Mentre si agitavano per le domande d’ammissione e per i voti, io guardavo le caviglie gonfiarsi e mi chiedevo se sarei riuscita a diplomarmi.

Il mio mondo non aveva lucine e feste. Aveva guanti di lattice, moduli per l’assistenza, ecografie in stanze fredde dove perfino il volume della macchina sembrava messo basso per non disturbare la realtà.

Evan diceva che mi amava.

Era il ragazzo perfetto: titolare in squadra, denti bianchi, sorriso capace di far perdonare perfino i compiti consegnati in ritardo. Mi baciava sul collo tra una lezione e l’altra e mi ripeteva che eravamo “destinati”.

Quando gli ho detto che ero incinta eravamo parcheggiati dietro il vecchio cinema. Prima gli si sono spalancati gli occhi, poi si sono riempiti di lacrime. Mi ha abbracciata forte, ha respirato nei miei capelli come se volesse convincersi che ero reale.

«Troveremo un modo, Rachel. Ti amo. E adesso… adesso siamo una famiglia. Io ci sarò. Sempre.»

La mattina dopo, però, era sparito.

Niente chiamate. Nessun messaggio. Nessun biglietto.

Quando sono andata a casa sua, ha aperto la porta sua madre. Braccia incrociate, labbra tese, lo sguardo che sembrava già stanco di me.

«Evan non c’è.»

La sua voce era neutra, come se stesse dicendo che mancava il latte.

Io fissavo la macchina nel vialetto, come se potesse spiegarmi tutto.

«Tornerà?» ho chiesto, sentendomi ridicola mentre lo chiedevo.

«È partito con la sua famiglia verso Ovest», ha risposto. E ha chiuso la porta prima che potessi chiedere dove, prima che potessi chiedere un numero, qualsiasi cosa.

Evan mi aveva anche bloccata ovunque.

Ero ancora in shock quando, nella penombra dell’ecografia, li ho visti.

Due cuori minuscoli che battevano insieme, vicini, come se si tenessero per mano.

In quel momento qualcosa dentro di me si è incastrato al posto giusto. Mi sono detta: anche se nessuno si farà avanti, io sì. Anche se sarà difficile, io ci sarò.

I miei genitori non l’hanno presa bene. E quando ho detto che erano gemelli, la vergogna nelle loro facce è diventata più pesante. Ma poi mia madre ha visto l’immagine sullo schermo e si è messa a piangere. E con quella voce spezzata mi ha promesso che non mi avrebbe lasciata sola.

Quando sono nati, sono usciti urlando, caldi e perfetti. Noah e Liam — o Liam e Noah. Ero troppo distrutta per ricordare l’ordine.

Ma ricordo Liam: i pugni chiusi come se fosse arrivato al mondo pronto a sfidarlo.

E ricordo Noah: più silenzioso, lo sguardo fisso, come se stesse già facendo pace con l’universo intero.

I primi anni sono stati un vortice di biberon, febbri, ninne nanne sussurrate a mezzanotte con le labbra screpolate. Ho imparato il cigolio del passeggino e l’ora precisa in cui il sole tagliava il pavimento del soggiorno.

Ci sono state notti in cui mi sedevo sul pavimento della cucina e mangiavo pane raffermo con burro d’arachidi, piangendo per la stanchezza. Ho cucinato più torte di compleanno di quante riesca a contare, non perché avessi tempo, ma perché comprare una torta al supermercato mi faceva sentire come se stessi smettendo di lottare.

Sono cresciuti in un lampo.

Un giorno ridevano in tutina davanti ai cartoni. Quello dopo litigavano per chi dovesse portare le buste della spesa.

«Mamma, perché non prendi tu il pezzo di pollo più grande?» mi ha chiesto Liam, una volta. Avrà avuto otto anni.

«Perché voglio che tu diventi più alto di me», gli ho risposto sorridendo con la bocca piena di riso e broccoli.

Lui ha riso. «Lo sono già.»

«Di mezzo centimetro», ha precisato Noah, alzando gli occhi al cielo.

Erano diversi, lo erano sempre stati.

Liam era una scintilla: testardo, rapido, sempre pronto a contestare le regole.

Noah era il mio equilibrio: riflessivo, misurato, una forza calma che teneva insieme i pezzi.

Avevamo i nostri rituali: film del venerdì, crêpes nei giorni d’esame, e un abbraccio prima di uscire di casa — sempre — anche quando facevano finta di esserne imbarazzati.

Quando sono entrati nel programma che permetteva loro di ottenere crediti universitari già durante il liceo, dopo la riunione di orientamento mi sono seduta in macchina nel parcheggio e ho pianto finché non ho più visto bene.

Ce l’avevamo fatta.

Dopo i turni doppi. Dopo i pasti saltati. Dopo tutto.

Poi è arrivato quel martedì.

Un pomeriggio di pioggia cattiva, cielo basso, vento che schiaffeggiava le finestre come se cercasse di entrare.

Io tornavo da un doppio turno al ristorante. Cappotto fradicio, calzini che facevano quel suono appiccicoso nelle scarpe. Quel freddo umido che si infila nelle ossa.

Ho chiuso la porta dietro di me pensando solo a vestiti asciutti e a una tazza di tè.

E invece ho trovato il silenzio.

Non la musica dalla stanza di Noah. Non il “bip” del microonde che Liam lasciava sempre acceso per qualcosa dimenticato.

Solo silenzio. Denso. Sbagliato.

Erano seduti sul divano, uno accanto all’altro, immobili. Spalle dritte, mani sulle ginocchia, come se stessero aspettando una sentenza.

«Noah? Liam? Che succede?»

La mia voce, in quella casa vuota, sembrava troppo forte.

Mi sono seduta di fronte a loro. La divisa mi si incollava alla pelle.

«Allora, ragazzi… vi ascolto.»

Liam ha inspirato lentamente. Non mi guardava.

«Mamma… non possiamo più vederti. Dobbiamo andarcene. Abbiamo chiuso con tutto questo.»

«Cosa? Ma di che stai parlando?» La voce mi si è spezzata. «È uno scherzo? Mi state facendo una di quelle scenette? Sono troppo stanca per…»

Noah ha scosso piano la testa.

«Mamma, abbiamo conosciuto nostro padre. Evan.»

Quel nome mi ha ghiacciato il sangue.

«È il direttore del nostro programma», ha aggiunto.

Io ho sbattuto le palpebre. «Il direttore…?»

Liam ha stretto la mascella. «Ci ha fermati dopo l’orientamento. Ha visto il cognome. Ha detto di aver controllato i nostri documenti. Poi ci ha chiesto un incontro privato. Ha detto che ti conosce, e che aspettava da anni il momento giusto per entrare nelle nostre vite.»

Ho sentito lo stomaco cedere.

«E voi gli avete creduto?»

Liam mi ha finalmente guardata, con uno sguardo duro che non avevo mai visto addosso a mio figlio.

«Ci ha detto che sei stata tu ad allontanarlo. Che lui voleva esserci, aiutarti, ma tu lo hai respinto.»

«Non è vero.» La mia voce era un filo. «Avevo diciassette anni. Gli ho detto che ero incinta e lui mi ha promesso tutto. Ma la mattina dopo era sparito. Senza una chiamata. Senza niente.»

Liam si è alzato di scatto.

«Certo, tu dici che ha mentito lui. Ma come facciamo a sapere che non stai mentendo tu?»

Mi ha colpita come uno schiaffo.

Sentire i miei figli dubitare di me mi ha aperto una crepa nel petto. Non sapevo cosa Evan avesse messo nelle loro teste, ma doveva essere veleno ben dosato.

Noah parlava come se cercasse di restare calmo, ma aveva le dita così strette che sembravano sul punto di spezzarsi.

«Ha detto che se non vai subito nel suo ufficio e accetti quello che vuole… ci farà espellere. Ci rovinerà l’università. Ha detto che questo programma è solo l’inizio, e che le cose vere cominciano quando entri a tempo pieno.»

Io ho sentito la gola chiudersi.

«E cosa vuole esattamente?»

Liam ha sputato le parole come se avessero un sapore amaro.

«Vuole fare finta di essere una famiglia. Dice che gli hai rubato sedici anni. E sta cercando un posto in un consiglio scolastico statale. Vuole la foto perfetta. Vuole te come “moglie”. Vuole noi come trofeo. C’è un banchetto, e pretende che ci presentiamo tutti insieme.»

Sono rimasta senza voce.

Sedici anni mi sono crollati addosso in un colpo.

Ho guardato i miei figli: la diffidenza negli occhi, la paura sotto la rabbia, e quella crepa di tradimento che non sapevano nemmeno nominare.

Ho respirato lentamente.

«Guardatemi.» Ho aspettato che lo facessero. «Io preferirei bruciare quel consiglio scolastico da cima a fondo piuttosto che lasciare che quell’uomo ci controlli. Credete davvero che avrei scelto di privarvi di vostro padre? È lui che se n’è andato. Non io.»

Liam ha battuto le palpebre, e per un secondo ho visto un frammento del bambino che mi correva incontro con le ginocchia sbucciate.

«Allora… che facciamo?» ha sussurrato.

Ho sentito il cuore accelerare, ma la voce è uscita ferma.

«Facciamo quello che vuole. E poi lo smascheriamo nel momento in cui per lui sarà più importante sembrare perfetto.»

La mattina del banchetto ho preso un turno extra al ristorante. Avevo bisogno di muovermi, di non restare ferma con i pensieri.

I ragazzi erano seduti in un angolo con i compiti. Noah con le cuffie, Liam che scriveva come se stesse combattendo con il foglio.

Ho riempito i bicchieri di succo e ho detto, piano:

«Sapete che non siete obbligati a stare qui.»

Noah si è tolto un auricolare. «Vogliamo restare, mamma. Avevamo detto che lo avremmo incontrato qui. Ti ricordi.»

Sì. Mi ricordavo.

E avrei voluto non farlo.

Pochi minuti dopo, la campanella della porta ha tintinnato.

Evan è entrato come se fosse il padrone del posto: cappotto elegante, scarpe lucide, e quel sorriso… quel sorriso capace di far venire nausea.

Si è seduto davanti ai ragazzi come se fosse normale. Come se non avesse mai distrutto niente.

Io mi sono avvicinata con la caffettiera, tenendola come uno scudo.

«Non ho ordinato questa schifezza, Rachel», ha detto senza nemmeno guardarmi.

«Non sei qui per un caffè», ho risposto. «Sei qui per fare un accordo con me e con i miei figli.»

Ha riso. «Hai sempre avuto la lingua tagliente.»

Io ho inclinato appena la testa.

«Lo faremo. Il banchetto, le foto, la recita. Tutto. Ma non sbagliarti: io lo faccio per loro. Non per te.»

«Certo», ha detto, con uno sguardo pieno di arroganza.

Poi ha preso un muffin dalla vetrina e ha lasciato una banconota come se ci stesse facendo un favore.

«A stasera, famiglia. Vestitevi bene.»

Quando è uscito, Noah ha sospirato.

«Adora sentirsi già vincitore.»

Liam mi ha guardata. «Pensa di averci in mano.»

Io ho stretto le labbra.

«Lasciamoglielo credere.»

Quella sera siamo arrivati insieme.

Io in un vestito blu scuro. Liam che si sistemava i polsini con una precisione nervosa. Noah con la cravatta volutamente storta, quasi una piccola ribellione.

Quando Evan ci ha visti, ha sorriso come se avesse appena incassato un assegno.

«Sorridi», mi ha sussurrato avvicinandosi. «Facciamo sembrare tutto vero.»

Io ho sorriso. Il minimo. Abbastanza da mostrare i denti.

Quando è salito sul palco, lo hanno accolto con un applauso fragoroso. Lui ha salutato la sala come chi ama la luce più di qualsiasi cosa.

«Questa sera», ha detto, «dedico questa celebrazione al mio più grande successo: i miei figli, Liam e Noah.»

Applausi. Flash.

«E alla loro straordinaria madre», ha aggiunto guardandomi come se mi stesse concedendo un onore. «La mia più grande sostenitrice in tutto ciò che ho costruito.»

La bugia mi ha bruciato la gola.

Ha parlato di perseveranza, redenzione, seconde possibilità. Di famiglia. Come se avesse idea di cosa significasse.

Poi ha allungato una mano verso di noi.

«Ragazzi, venite qui. Facciamo vedere a tutti cos’è una vera famiglia.»

Noah mi ha guardata. Io ho fatto un cenno appena percettibile.

Sono saliti insieme. Alti, sicuri. E per un attimo ho visto davvero ciò per cui avevo lottato.

Un padre fiero e due figli splendidi.

Il quadro perfetto.

Evan ha posato una mano sulla spalla di Liam e ha sorriso alle telecamere.

Poi Liam ha fatto un passo avanti.

«Voglio ringraziare la persona che ci ha cresciuti.»

Evan si è sporto, pronto a incassare.

Liam ha continuato, con la voce chiara:

«E quella persona non è quest’uomo. Nemmeno lontanamente.»

Un boato di stupore ha attraversato la sala.

«Ha abbandonato nostra madre quando aveva diciassette anni. L’ha lasciata sola con due neonati. Non ha mai chiamato. Non si è mai fatto vedere. Ci ha trovati solo la settimana scorsa… e ci ha minacciati. Ha detto che se nostra madre non avesse recitato la parte, ci avrebbe distrutto il futuro.»

Evan ha cercato di interromperlo, ma era troppo tardi.

Noah si è avvicinato al fratello.

«Se siamo qui è grazie a nostra madre. Ha lavorato in tre posti. È stata presente ogni giorno. È lei che merita rispetto. Non lui.»

La sala è esplosa.

Applausi. Mormorii. Flash impazziti.

«Ha minacciato i suoi stessi figli?» ha urlato qualcuno.

«Giù dal palco!» ha gridato un’altra voce.

Noi non siamo rimasti per il dessert.

La mattina dopo Evan era stato licenziato, e un’indagine ufficiale era partita. Il suo nome era ovunque — ma non per le ragioni che voleva.

Quella domenica mi sono svegliata con un profumo che non sentivo da tempo.

Pancake. Pancetta.

Liam era ai fornelli, canticchiando piano. Noah era al tavolo che sbucciava arance.

«Buongiorno, mamma», ha detto Liam girando un pancake. «Abbiamo fatto colazione noi.»

Io mi sono appoggiata allo stipite della porta.

E ho sorriso.